Vous êtes ici

Le musée archéologique de Mariana vient d’ouvrir ses portes à Lucciana (Haute-Corse)

Quatrième établissement d’archéologie corse, après ceux de Lévie, de Sartène et d’Aléria, le musée de Mariana – prince Rainier III de Monaco – se consacre à la période antique et médiévale. Lié par une convention de partenariat culturel et scientifique depuis 2018, l’Inrap contribue à la mise en valeur de ce patrimoine par les fouilles menées dans la commune de Lucciana, dont notamment celle d’un mithraeum mis au jour en 2017, qui fait déjà l’objet d’une présentation dans les collections du musée.

Un musée et un parc archéologiques

Rassemblant des espaces d’exposition et un parc archéologique, le musée de Mariana – prince Rainier III de Monaco de Lucciana a été conçu de manière à établir constamment le lien entre le territoire, le site, les collections et la recherche archéologiques. Comme l’indique le maire de la commune de Lucciana, José Galletti, « la commune, au cours de ces deux dernières décennies, a pu réunir un patrimoine foncier inscrit au plan local d'urbanisme (PLU) d’une superficie de cinq hectares. Des campagnes de fouilles pourront dans l’avenir avoir lieu et les chercheurs disposeront d’un outil opérationnel exceptionnel ». Soutenu à hauteur de 54% par l’État (Drac-Corse) et de 20% par la Collectivité de Corse, ce vaste ensemble labellisé « Musée de France » a pour mission d’être le garant de la bonne conservation du patrimoine archéologique de la cité antique, qu’il s’agisse d’objets issus de découvertes ou de fouilles archéologiques passées et à venir ou de vestiges immobiliers conservés in situ et qui composent le parc archéologique de Mariana.

Vue zénithale du site de la Canonica, Lucciana.

© Philippe Hasse-Valenti / Pixel Envol

De la colonie romaine au premier siège épiscopal de l’île

La ville romaine de Mariana se trouve au centre de la plaine côtière de la Marana-Casinca et s’étend autour de l’emplacement actuel de la cathédrale médiévale de la Canonica (classée Monument historique par Prosper Mérimée après son voyage en Corse en 1886). Selon Sénèque (De Consolatione ad Helviam Matrem, VIII, 8), Mariana était une colonie civium Romanorum, une colonie de citoyens romains. Elle a été créée ex nihilo vers 100/90 av. J.-C. par le consul et général Caius Marius, dont elle porte le nom, dans le contexte des réformes agraires de la fin de la République et du développement de la politique de fondations de colonies pour les vétérans (lex Appuleia de 103 av. J.-C,). La plaine fertile de la Marana, à proximité de la mer, de l’étang lagunaire de Biguglia et de l’embouchure du Golo, a favorisé les économies à la fois vivrières et marchandes qui ont assuré la prospérité de la cité. Celle-ci semble atteindre son plein développement vers le IIIe siècle. C’est dans une riche domus de la fin du Haut-Empire qu’est ensuite installé au début du Ve siècle un groupe épiscopal constitué d’une basilique, d’un baptistère et de plusieurs annexes. À partir du début du VIIIe siècle, Mariana est élevée au rang d’unique siège épiscopal de l’île. Cette période de dynamisme autour du noyau religieux à l’époque médiévale se renforce avec l’inauguration en 1119 de la cathédrale romane de la Canonica sous la tutelle pisane. Cependant, du fait de la malaria qui a désertifié la côte orientale, l’importance du site décline petit à petit jusqu’à l’abandon du complexe cultuel, suivi du transfert du siège épiscopal à Bastia au XVIe siècle, à 15 km au nord.

La cathédrale médiévale de la Canonica (XIIe s.) à Lucciana.

© Philippe Hasse-Valenti / Pixel Envol

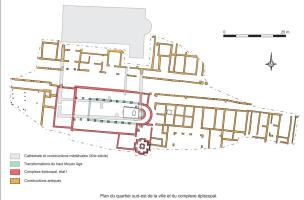

Plan du quartier sud-est de la ville et du complexe épiscopal.

© Musée de Mariana

La découverte de Mariana

Le site de Mariana n’ayant plus, à partir du XVIe siècle, qu’un usage agropastoral, il a bénéficié longtemps d’une absence d’urbanisation favorable à la conservation des vestiges enfouis dans son sous-sol. Les fouilles ont débuté en 1936-1937 (L. Leschi et A. Chauvel), puis ont repris de 1959 à 1974 (Geneviève Moracchini-Mazel), permettant la mise au jour de parties de bâtiments publics (thermes, temple) et d’un quartier artisanal de tabernae, encore visible aujourd’hui, et organisé le long d’une rue à portique orientée est-ouest, le decumanus. Ce quartier a été partiellement tronqué par l’implantation, à la fin du Ve siècle ou au début du VIe, de la basilique paléochrétienne et de son baptistère. D’autres fouilles, un projet de recherche pluridisciplinaire, « Mariana et la basse vallée du Golo » (dir. : Philippe Pergola) et une campagne de prospections géophysiques au nord de la Canonica ont permis dans les années 2000 d’obtenir une vision plus étendue de l’urbanisme de la ville et d’identifier des rues constitutives d’une trame urbaine orthonormée.

Les fouilles de l’Inrap

La décennie suivante a vu se succéder des opérations d’archéologie préventive conduites par l’Inrap dans la cité ou son territoire proche, sur des sites concernant l’Antiquité romaine. Un diagnostic et une fouille (2019) sur un contournement ceinturant l’ouest, le sud et l’est de la fenêtre des fouilles anciennes, ont ainsi permis de comprendre que les rives du Golo se situaient à seulement une quarantaine de mètres au sud du decumanus à portique, indiquant la limite méridionale de la ville dans l’Antiquité. Du côté est, en direction de la nécropole d’I Ponti, un massif maçonné pourrait, pour sa part, constituer un témoignage de l’enceinte occidentale effondrée. Enfin, la poursuite du quartier antique anciennement fouillé est bien attestée vers l’ouest, au sud du decumanus. C’est dans ce secteur, qui sera continuellement réinvesti jusqu’au XIe siècle, que les archéologues de l’Inrap ont découvert en 2017 un mithraeum, un sanctuaire dédié au dieu Mithra. C’est la première fois qu’un mithræum est identifié en Corse. Le sanctuaire se compose de plusieurs espaces caractéristiques des mithræa dont une salle de culte et son antichambre.

Des lampes à huile intactes, trois fragments d’un bas-relief brisé représentant Mithra, un mobilier liturgique constitué de deux clochettes en bronze, de nombreuses lampes brisées et de pots à pâte fine, sont d’ores et déjà présentés dans le musée dont une section est entièrement dédiée à cette découverte. Ce mobilier fait également l’objet d’une exposition numérique dans la Galerie muséale de l’Inrap.

Un quartier d’habitat et d’artisanat de l’agglomération antique de Mariana, en cours de fouille

© Denis Gliksman, Inrap

Le sanctuaire vu du nord avec sa nef centrale et les banquettes, de 40 cm d’épaisseur environ

© Denis Gliksman, Inrap

Les deux banquettes parallèles du mithraeum, avec au centre un aménagement en briques

© Denis Gliksman, Inrap

Deux clochettes en bronze appartenant au mobilier liturgique du mithraeum.

© Pascal Druelle / Ville de Lucciana

Trois fragments d’un bas-relief brisé représentant Mithra, mithreum de Mariana, Lucciana.

© Pascal Druelle / Ville de Lucciana

Lampe à huile intacte provenant du mithræum de Mariana (Lucciana).

© Pascal Druelle / Ville de Lucciana.

Au nord-ouest de la ville, une autre fouille récente de l’Inrap menée en 2019 à Pruniccia a mis en évidence un large fossé longé d’un mur maçonné qui devait matérialiser la séparation entre la ville et les terres agricoles, un dispositif qui a précédé ou accompagné la mise en place de la trame urbaine. Les installations qui se sont implantées dans ce secteur sont principalement une nécropole (Ier siècle ap. J.-C.) et une unité de production de terres cuites (fosses d’extraction d’argile, four carré, puits…), qui sont caractéristiques des périphéries urbaines de l’Antiquité. Enfin, à l’extérieur et à l’ouest de la ville, ont été mis au jour une nécropole du IIIe siècle à Mezzana (2009), des établissements agricoles à Campiani (2008, 2018), Torra (2009) et Suale (2012), une unité de production vinicole à Torricella (2010) et une autre équipée d’un moulin à eau (le premier découvert en Corse pour l’Antiquité) à Procojo (2020).

Maçonnerie du four (FR20002) de Pruniccia, vers le sud-est, Lucciana.

© Emmanuel Lanoë, Inrap

Pruniccia, tombe en bâtière.

© M. Seguin Inrap

Préparer l’avenir

La commune de Lucciana et l’Inrap ont signé en 2018 une convention cadre de partenariat culturel et scientifique en vue d’unir leurs efforts pour contribuer à la sauvegarde par l’étude du patrimoine archéologique de la commune, diffuser les résultats de la recherche et sensibiliser à l’archéologie les publics concernés. Cette convention de partenariat est novatrice car elle prévoit des échanges entre archéologues et médiateurs des deux établissements en vue de créer des synergies de recherche et de valorisation, et de renouveler les collections et les espaces muséographiques. L’Institut contribue ainsi à de multiples niveaux à la mise en lumière de ce patrimoine archéologique. Le site de la ville antique de Mariana n’est encore que très partiellement fouillé (environ un dixième de la cité dont la superficie est estimée à une vingtaine d’hectares) et il domine un terroir de plaine largement exploité dans l’Antiquité romaine. De plus, la collection archéologique conservée au sein du nouveau musée regroupe plus de 8000 pièces, soit l’ensemble des objets issus du site et du territoire de Mariana. Du fait de la récurrence des découvertes funéraires par l’Inrap, le Service régional de l’archéologie a mandaté des spécialistes de l’Institut, pour réexaminer le mobilier conservé par le musée, affiner les datations et homogénéiser l’information. L’implantation, depuis l'automne 2018, d’un nouveau centre opérationnel et de recherches de l’Inrap à Vescovato (Haute-Corse), est un atout important pour le renforcement de l’archéologie préventive en Corse, mais aussi pour le site de Mariana, situé à une dizaine de km seulement.

Les recherches archéologiques passées et en cours, sur le site de la cité antique et dans les collections laissent prévoir que de nouvelles découvertes vont venir encore alimenter l’histoire de ce territoire exceptionnel. Le musée archéologique s’est préparé à un bel avenir.

Balsamaire (contenant pour cosmétiques) en verre (fin Ier s. av. J.-C. - milieu Ier s. ap. J.-C.) de provenance d'Italie ou de Lyon, découvert dans la nécropole d’I Ponti, Lucciana.

© Lionel Roux, CCJ, LA3M, Cnrs / Ville de Lucciana

Coupelle en verre (Ier s. av. J.-C.- Ier s. ap. J.-C.) de provenance d'Italie ou d'Orient découverte dans la nécropole d’I Ponti, Lucciana.

© Lionel Roux, CCJ, LA3M, Cnrs / Ville de Lucciana

Broche avec intaille en or et pâte de verre ou améthyste découverte dans la nécropole de Murotondo-Palazzetto, Lucciana.

© Lionel Roux, CCJ, LA3M, Cnrs / Ville de Lucciana