Vous êtes ici

[Passé] à table. Fragments d'une histoire dijonnaise

En partenariat avec l'Inrap, le musée archéologique de Dijon présente, du 21 mai au 21 novembre 2021, l'exposition [Passé] à table. Fragments d'une histoire dijonnaise, une invitation à découvrir l'évolution de la vaisselle de table utilisée sur le territoire dijonnais, de l'époque mérovingienne (VIe-VIIe siècles) au XIXe siècle.

L'exposition [Passé] à table se propose de présenter pour la première fois au public une sélection représentative de pièces de vaisselle en terre cuite du quotidien, mises au jour ces dernières années, à l'occasion d'opérations archéologiques dans le Dijonnais sur des sites occupés depuis l'époque mérovingienne jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale.

Fragments d'une histoire dijonnaise

Utilisé depuis l'époque néolithique, il y a environ huit mille ans, facile à mettre en oeuvre, l'argile permet de fabriquer des objets à bas coût de fabrication, en particulier dans le registre de la vaisselle culinaire qui a vu se développer une large palette de formes, mais aussi d'usages et de modes esthétiques pour beaucoup méconnues. Ces objets du quotidien rencontrés lors de chaque opération archéologique permettent la constitution de chrono-typologies, catalogues dans lesquels sont classés les principales formes de récipients pour chaque période. Les connaissances des productions bourguignonnes pour la période médiévale et moderne se limitaient au groupe de production de la Ferté. Grâce aux récentes opérations de terrain couplées à une méthodologie stricte, d’autres pôles de productions ont émergé. L’ensemble des découvertes attestent la multiplicité des approvisionnements et des échanges commerciaux, mais aussi des idées et des techniques, et des circulations des productions en Bourgogne et au-delà. Les référentiels bourguignons s'articulent autour du groupe de la Ferté, du groupe rougeorangé du Dijonnais, la production grise de Sevrey et, plus récemment, la céramique à dégraissant coquillier auxquelles s’ajoutent à partir du XVe siècle les différentes productions de faïences et de grès.

Amas de faïence, sur le terrain naturel (graviers), gare des « tacots » de Dijon.

© Stéphanie Morel-Lecornué, Inrap

Lot de pichets glaçurés en cours de de dégagement à Sevrey.

S. Morel-Lecornué, Inrap

Derrière les pots, oules, marmites, coquemars, cruches, pichets et autres tupins, ce sont avant tout des objets conçus par les mains de l'homme et pour l'homme pour satisfaire le besoin primordial de se nourrir. Fabriqués, acquis, utilisés, cassés et rejetés, ces récipients concourent ainsi, pour celui qui est attentif, non seulement à un répertoire de formes, mais aussi à une compréhension de l'évolution des pratiques alimentaires associées. En effet, certains de ces récipients conservent des stigmates d’usures, des traces de leur passage sur le feu ou encore la mémoire des différents aliments cuisinés ou bien stockés. Loin d'interminables séries de « tessonnailles », ces artefacts reflètent directement les mutations de la société qui les a créés, au fil du temps, comme autant de témoins des cadres de la vie quotidien, des statuts sociaux – le cas échéant –, des pratiques culturelles, des savoirs faire et des échanges économiques.

Assiette en céramique orange-gris à glaçure verte (XVIe -XVIIe siècles), découverte à Dijon (21), Cité internationale de la gastronomie et du vin.

© Pertuisot Gaëlle/Inrap

Gobelet biconique en céramique dite « fine burgonde » (VIe -VIIe siècles), provenance inconnue (musée archéologique, inv. 4925).

© Musée archéologique de Dijon/François Jay

Coquemar (pot à anse mouluré, rebord éversé et lèvre plate) en céramique grise (XVIe - XVIIe siècles), découvert à Chalon-sur-Saône (musée Denon, inv. 2004.8.43).

© Musée Denon, Chalon-sur-Saône/François Jay

Dessin technique codifiée d'une céramique «flammulée » destiné à l'identification, au classement et à la comparaison des formes.

© Myr Muratet/Inrap

Remontage de tessons, tel un puzzle, à l'aide de colle réversible et d'adhésifs, pour redonner au récipient sa forme et son volume initial.

© Musée archéologique de Dijon/François Jay

Pot globulaire en céramique grise, découvert à Sevrey (71), rue Georges-Brusson, Xe -XIIe siècle.

© Gaëlle Pertuisot/Inrap

L'exposition

L'exposition présente environ 120 objets, soit une sélection représentative des pièces de vaisselle en terre cuite, mises au jour ces toutes dernières années, à l'occasion de fouilles archéologiques principalement préventives réalisées dans le Dijonnais. Parmi les fouilles récentes de l'Inrap, le musée des Beaux-Arts, la Gare des tacots de Dijon, Vénissieux (pots de moutarde), Le parcours général de l'exposition est chronologique et construit autour de cinq grandes sections : « D'une table à l'autre. Entre Antiquité et Moyen Âge » (VIe-VIIe), « Nuances de gris. Une génération de pots « couteaux suisses » (Xe-XIIe siècle), « Goûtons voir si le vin est bon ! Pichets et cruches à boire du duché » (XIIIe-XIVe siècle), « Terrestre ou spirituel : sur la table du réfectoire d'un couvent de Dijon » (XVIe -XVIIe siècle), « Avec une pointe de moutarde ? De la fabrique à la table » (XIXe – début XXe siècle).

Le visiteur est invité tour à tour à s'asseoir à la table d'un membre de l'élite mérovingienne, d'un habitant de bourg d'abbaye, d'un marchand faisant halte en Bourgogne, d'une religieuse de la Visitation et d'un représentant en moutarde…

Cruches, écuelle, pot et gobelets biconiques destinés au service, période mérovingienne (VIe - VIIe siècle).

© Musée Denon, Chalon-sur-Saône et musée archéologique de Dijon/François Jay

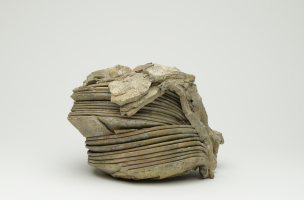

Mouton d'assiettes découvert à Dijon (21) dans la faïencerie de Montmuzard, XIXe -XXe siècles.

© Musée de la Vie bourguignonne Perrin de Puycousin/François Jay

Couvercle, pots, marmite à deux anses en céramique bistre (VIe -VIIe siècles).

© Musée Denon, Chalon-sur-Saône/François Jay

Ensemble de vaisselle culinaire datant des périodes médiévales et modernes présentée dans l'exposition [Passé] à table.

© Musée archéologique de Dijon, État/DRAC BourgogneFranche-Comté et musée Denon de Chalon-surSaône/Fançois Jay

Pots en céramique grise (XIe -XIIe siècle) découverts à Sevrey (71).

© Musée Denon, Chalonsur-Saône et État/DRAC Bourgogne-FrancheComté/François Jay

Au sein de chacune de ces sections, un cadre général donne les principales clefs de lecture des thèmes : la période historique, un personnage, les types de vaisselle, les mets consommés, les deux à trois principales catégories techniques de céramique, des récipients classés par usage(s), un à deux site(s) archéologique(s) de référence et un ou plusieurs focus thématiques. L'exposition témoigne ainsi, pour chaque période, des différentes facettes de la parfaite rencontre entre un matériau – la terre –, une technique de fabrication, une forme, un usage, un geste, un plat ou une recette mais aussi des produits issus d’un terroir.

Présentation de céramiques dans l'exposition [passé]à table.

© Manon Michelin, Inrap

© Manon Michelin, Inrap

Programmation culturelle

Visites commentées, ateliers, conférences, rendez-vous des familles, nocturnes… Une programmation culturelle, régulièrement enrichie, accompagne l’exposition. Elle est consultable sur le site des musées de Dijon : musees.dijon.fr

Anne-Lise Bugnon : chargée d'opération et de recherche, Inrap

Sophie Casadebaig : conservatrice, responsable des collections archéologiques et antiques, musées de Dijon

Alban Horry : ingénieur chargé de recherches, Inrap

Marie-Christine Lacroix : ingénieur d'études, Inrap

Avec la contribution de

Stéphanie Hollocou (Inrap), Lola Fondbertasse (musées de Dijon), Anne Ahü-Delor (Inrap), Alix Badel (université de Bourgogne), David Billoin (Inrap), FabienneRavoire (Inrap)