Vous êtes ici

Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée

Entre actualités archéologiques et relecture des collections anciennes, l’exposition Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée nous immerge dans le quotidien de la Gaule indépendante puis romanisée : habitat, pratiques funéraires, relations commerciales, agriculture, alimentation... Un événement labellisé 20 ans de l'Inrap, à prolonger par la lecture d'un catalogue qui présente un bilan complet des connaissances sur le territoire accumulées par l'archéologie, notamment préventive.

De la fouille au musée

Les recherches archéologiques menées sur les périodes gauloise et romaine en Vendée ont commencé avec les travaux, au XIXe et au début du XXe siècle, d'érudits locaux, tels Benjamin Fillon (1819-1881), le Dr Marcel Baudouin (1860 1941), Edmond Bocquier (1881-1948) ou l'Abbé Charles Grelier (1879-1968), suivies notamment des fouilles de sauvetage des années 1980 d'Émile Bernard, puis de l'inventaire du Service régional de l’archéologie (SRA, 1990) et de l'édition de la Carte archéologique de la Gaule pour la Vendée (1996). Toutefois, la loi sur l’archéologie préventive de 2001, qui a vu se multiplier les interventions, est à l'origine d'un renouvellement complet des connaissances sur l'organisation et la vie de ce territoire aux époques gauloise et romaine.

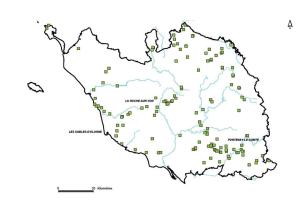

Plus de 1 800 opérations (diagnostics et fouilles) sont ainsi recensées en Vendée à ce jour , dont plus de 600 ont livré des sites de l’âge du Fer et des vestiges antiques, alors que des vues aériennes ont identifié plus de 2 000 sites fossoyés. En 2006, le département de la Vendée a ouvert son musée d’histoire et d’archéologie, l’Historial de la Vendée, associé à un service d’archéologie préventive et à un dépôt archéologique. L’exposition Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée présentée à l'Historial, en partenariat avec l'Inrap, offre un bilan complet de ces recherches anciennes et récentes sur la Vendée, que l'on pourra approfondir par la lecture du catalogue qui présente plus d'une cinquantaine de synthèses sur le sujet.

Opérations archéologiques répertoriées en Vendée. Extrait de la carte archéologique nationale.

© Drac/SRA Pays de la Loire, C. Gaillard, 2020

Entités archéologiques de l'âge du Fer et de l’époque romaine. Extrait de la carte archéologique nationale.

© Drac/SRA Pays de la Loire, C. Gaillard, 2020

Le golfe des Pictons

Situé aux confins du Bassin aquitain et du Massif armoricain, le département de la Vendée n’a pas de réalité aux âges du Fer (de 800 à 52 av. J.-C.) et à l’époque romaine (de 52 av. à 476 apr. J.-C.). Formé il y a environ 10 000 ans, l'ancien golfe des Pictons, qui a donné naissance au Marais Poitevin actuel, a forgé une frontière naturelle délimitant les territoires des Pictons au nord et des Santons au sud. On sait d'après Jules César (La Guerre des Gaules, 57-51 av. J.-C.) et Pline l’Ancien (Histoire naturelle, v. 77 apr. J.-C.), que plusieurs peuples, les Pictons, les Ambilatres et les Anagnutes, se partagent alors le territoire, lequel devient sous Auguste l’Aquitaine, l’une des quatre provinces de la Gaule romaine. La localisation de ces peuples disparus fait aujourd’hui débat. L’hypothèse selon laquelle les Ambilatres seraient établis au nord-ouest des Pictons semble la plus probante. La limite naturelle marquée par le Lay, qui sépare la plaine calcaire du massif armoricain, peut indiquer une frontière politique. En effet, les monnaies picto-santones sont majoritaires au sud du fleuve alors que les pièces armoricaines sont plus nombreuses au nord. De même, les grands vases à décors d’impressions digitées ne se retrouvent quasiment qu’au sud.

Ensemble de céramiques fines, Fin VIe s. av. J.-C./première moitié du Ve s. av. J.C., Mervent, La Chalanderie (fouille O. Nillesse, Inrap, 2009) : (1) écuelle arrondie ornée de cupules creuses à protubérance centrale ; (2) et (3) Coupes à boire.

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

Premier âge du Fer

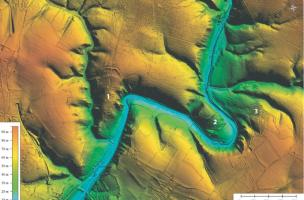

Les vestiges archéologiques pour le premier âge du Fer (ou époque du Hallstatt, de 800 à 450 av. J.-C.) sont peu nombreux en Vendée, un état de fait qui s'explique non par un peuplement plus réduit, mais par le caractère difficilement identifiable des lieux de vie qui ne sont pas ceinturés par des levées de terre ou des fossés identifiables. Les fouilles à Mervent ont néanmoins identifié une agglomération fortifiée du Ve s. av. J.-C., d'une hauteur inédite pour ce territoire, ainsi que la ligne de défense construite en terre et en bois qui enserrait une superficie de 33,5 ha (Le Chêne Tord), travaux qui ont été complétés par une télédétection par laser (LiDAR) dans le massif forestier de Mervent-Vouvant.

Répartition des entités archéologiques du premier âge du Fer en Vendée (juillet 2020).

© Drac/SRA, C. Gaillard

Relevé LiDAR dans le secteur de Pissotte - L’Orbrie ; (1) Le Saint-Luc à Pissotte montrant le rempart à ailes rentrantes vers le nord ; (2) Sauvaget à Pissotte montrant le rempart fermant le promontoire sur trois côtés. (3) Le Jaulard à L’Orbrie montrant la série de creusements.

Infographie F. Mellec, J.-M. Bryand

De même, le monde des morts au premier âge du Fer garde une grande part d'inconnu, dans la mesure où il ne subsiste des monuments funéraires, que des fossés d’enclos, circulaires ou quadrangulaires, comme c'est le cas des dépôts cinéraires découverts dans le talus d’un enclos du premier âge du Fer à la Plage du Rocher à Longeville-sur-Mer.

Urne cinéraire en céramique, fin VIe s. av. J.-C./première moitié du Ve s. av. J.-C., Longeville-sur-Mer, La Plage du Rocher. Sauvetage urgent, J. L’Helgouac'h, Direction des Antiquités Préhistoriques des Pays de la Loire, 1972-1973.

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

Second âge du Fer

Nos connaissances sur les Gaulois en Vendée se rapportent essentiellement au second âge du Fer (ou époque de La Tène, du milieu du Ve siècle à la fin du Ier siècle av. J.-C.). Les vestiges de cette période sont plus nombreux, bien que discrets et se traduisant sur le terrain par des fossés, des trous de poteaux, des fosses, qui témoignent de la présence d’enclos, de bâtiments construits sur poteaux, de zones d’artisanat… La plaine calcaire sud-vendéenne est l'entité la mieux circonscrite. L’habitat le plus répandu à cette époque y est constitué par des établissements ruraux ceints de fossés de 4 à 5 m de large. Dans ce type de ferme, le nombre d’habitants est estimé à une quarantaine et comprend le chef d’exploitation et sa famille ainsi que des aides pour les travaux des champs.

Répartition des entités archéologiques du second âge du Fer en Vendée (juillet 2020).

© Drac/SRA, C. Gaillard

Vue d'une maison en cours de fouille, Le Langon, Les Filasses (fouille Olivier Nillesse, Inrap, 2016).

© O. Nillesse, Inrap

Sculpture gauloise de tête de cheval en pierre ; Boufféré, La Limouzinière 2 (fouille P. Vialet, Inrap, 2019).

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

Le site des Genâts a révélé un enclos de 54 000 m2 (le plus grand pour la Vendée), comprenant une zone résidentielle séparée des autres parties de l’établissement par un fossé (38 bâtiments sont attestés sur le site). Il a livré plus de 200 objets métalliques, parures, armes, monnaies, mais aussi de nombreux outils domestiques (rasoir, pelle à charbon) ou agricoles, qui témoignent de savoir-faire qui évolueront peu jusqu'à la guerre de 1914-1918.

Barre de fer, trouvée sur le site des Genâts.

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

On y a également mis au jour 230 restes osseux d’espèces sauvages indiquant une pratique très développée de la chasse, ainsi que 100 amphores à vin provenant de la péninsule italique. Les Genâts peut être qualifié de résidence aristocratique. Il se distingue à tout point de vue de l'établissement du Coq Hardi, beaucoup plus modeste, situé à 2km de là, qui appartenait probablement à un membre de l’aristocratie foncière gauloise, mais de statut moins élevé.

Urne cinéraire en céramique et son couvercle, fin IVe/première moitié du Ve s. av. J.-C.Aubigny, Le Baillargeau (fouille B. Poissonnier, Inrap, 2006).

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

Ensemble d’épingles, éléments de parure et/ou de coiffure en os, IIe-IIIe s. apr. J.-C., Jard-sur-Mer, Le Grand Essart (fouille D. Séris, Inrap, 2007).

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

181 de ces grands et petits établissements ont été identifiés par photographie aérienne. Ils formaient un maillage dense dans la plaine. Des agglomérations plus complexes complétaient cette structuration du territoire, comme sur le site des Filasses au Langon qui a révélé plus de 118 bâtiments. L'organisation agricole initiale, celle d'un système d'enclos classique, y évolue vers une configuration semi-ouverte, possiblement en lien avec le trafic routier, comme en témoigne la densité du réseau viaire et d'un grand édifice à double vantail qui peut être interprété comme une écurie.

Le site des Chirons, au Poiré-sur-Velluire, offre un autre exemple d'agglomération, encore plus dense, située à un carrefour de voies, qui a abrité, elle, une communauté d'artisans du métal. Le site a livré des outils, barres brutes de fer, pointes à tracer, burins, enclumettes, battitures, gouttes de métal, entonnoirs de coulée, ainsi que de nombreuses chutes et pièces défectueuses vouées au rebut. La nature commerciale de cette agglomération est confirmée par les 76 monnaies gauloises découvertes, associant monnayages d’or, d’argent/billon et de potin, traditionnellement datés entre le milieu du IIe et le début du Ier siècle avant J.-C.

La Vendée à l'époque romaine

L’archéologie permet ainsi de restituer une plaine gauloise densément occupée et organisée, ainsi qu'un commerce très dynamique (artisanat, ateliers de sauniers sur la frange littorale), sur courte et longue distance, qui contrastent avec l’image des barbares chevelus véhiculée par les auteurs antiques et les manuels scolaires. Un autre aspect intéressant mis en lumière par l'exposition concerne la transition vers la période romaine, qui n'a pas le caractère de rupture que l'on observe par exemple dans la conquête de l'Amérique. Gaulois et Romains se côtoyaient avant les campagnes militaires de Jules césar et convergeaient déjà vers un mode de société assez proche. Il s’écoule environ 35 ans avant que les territoires conquis par César ne soient véritablement organisés. C'est Octave, qui prend le surnom d'Auguste en 27 av. J.-C., qui, dans les années 16-13 av. J.-C., opère un découpage en entités fondées sur le modèle méditerranéen de la cité, où un territoire est administré depuis une capitale par un sénat local. Cette organisation profite en particulier à la cité des Pictons, alliés à César, dont le territoire s'accroît et obtient un débouché sur la Loire avec la fondation de la ville portuaire de Rezé. Le réseau urbain est nettement amplifié avec des agglomérations qui perdurent et s’étendent et d’autres qui sont nouvellement fondées. Parmi les six qui sont avérées, Le Langon est la mieux perçue aujourd'hui, dont le peuplement semble issu du regroupement des habitants des nombreuses fermes des environs, dans un secteur déjà densément peuplé à l'époque gauloise.

Cruches en alliage cuivreux, IIe-IIIe s. apr. J.-C., Talmont-Saint-Hilaire, Le Veillon (fouille B. Fillon, 1856).

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

Gourde en fer et bronze, Le Bernard, Troussepoil, puits II (fouille F. Baudry, 1860-1864), Ier - IIIe s. apr. J.-C. Cette gourde ronde est munie d’une anse à décor végétal et d’un bouchon avec une serrure.

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

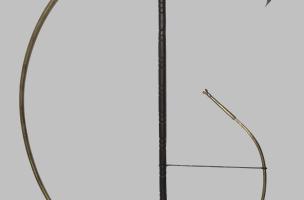

Le cornu découvert à Troussepoil (Le Bernard).

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

Le réseau routier se modèle sur l’organisation administrative et semble reprendre les axes de circulation gaulois plus anciens, comme un couloir de circulation très important, remontant à l'âge du Bronze, le long de l'ancien golfe des Pictons. De même, dans la plaine sud-vendéenne, la trame parcellaire et l'organisation du réseau semblent résulter encore d'une structuration qui s'est déjà largement opérée au second âge du Fer, au cours duquel s'est intensifiée l'occupation agricole de la plaine.

Ensemble de céramiques du Ier s. apr. J.-C., Le Langon, Route de Chaillé-les-Marais (fouille C. Gendron, 1968-1969).

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

La mutation des campagnes paraît elle-même s’effectuer sur un temps long, entre le milieu du Ier s. av. J.-C., qui voit l’abandon progressif des grandes fermes gauloises, et la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. durant laquelle s’édifient les premières grandes villae, comme celles de Jard-sur-Mer et de Chantonnay. Leur plan général est commun à toute la Gaule : deux ensembles de constructions organisées autour de deux cours : la pars urbana correspondant au secteur résidentiel et la pars rustica destinée aux activités agricoles et abritant les bâtiments nécessaires à l’exploitation. Ces villae, grandes ou petites, cohabitent avec des établissements d’apparence plus modeste, dont on ne sait s'il s'agit de dépendances ou d'exploitations autonomes, et qui forment un maillage qui semble perdurer jusqu'au IIIe siècle.

Vue d’un ensemble de sépultures à crémation en cours de fouille, La Mothe-Achard/La Chapelle Achard, La Maisonnette de la Madeleine (fouille P. Vialet, Inrap, 2014).

© P. Vialet, Inrap

Antiquité tardive

Ces évolutions sur le temps long, qui n'ont rien de spectaculaire, caractérisent également la transition vers l'Antiquité tardive. De nombreux établissement ruraux ne paraissent plus occupés après la fin du IIe ou le courant du IIIe s. apr. J.-C., alors que d’autres subsistent, dont des villae qui sont réaménagées de manière sommaire. Dans certains cas, des chapelles apparaissent à l'emplacement d'anciennes nécropoles de villae, qui formeront ensuite le noyau d'une paroisse médiévale et d'un bourg. Parallèlement, le devenir des agglomérations antiques fluctue entre abandon et continuité d’occupation, avec d'éventuels phénomènes de repli de l'habitat et de baisse démographique, comme au Langon. La christianisation est, une fois encore, marquée de continuité. Ainsi, Poitiers, chef-lieu des Pictons, garde les contours de la cité d’époque romaine, tandis que son premier évêque, Hilaire (355-368), et ses premiers successeurs sont les descendants de riches familles gallo-romaines. Ce sont les cadres politiques qui sont nets. À partir de 418, la cité des Pictons est administrée par des Wisigoths, initialement fédérés de l’Empire romain, puis qui s’en détachent en 477 pour créer le royaume de Toulouse. L’ensemble est finalement intégré au royaume franc à l’issue de la bataille de Vouillé (Vienne) en 507.

Plaque-boucle ornée en alliage cuivreux trouvée dans une sépulture, Fin du VIe, début du VIIe s. apr. J.-C.

Givrand, Le Bourg (fouille P. Péridy, 1985-1988).

© Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées et des expositions

pour aller plus loin

Le bilan des recherches archéologiques présenté dans l'exposition témoigne d'une évolution d'un territoire de la Vendée où les ruptures des périodes chronologiques ou du récit national sont difficiles à tracer. C'est tout l'intérêt de cette lecture matérielle du territoire. Loin d'ailleurs de se limiter à cette présentation très générale de la structuration du territoire de la Vendée, du second âge du Fer à l'Antiquité tardive, l'exposition donne à voir les multiples facettes de la vie quotidienne, principalement rurale, de ces populations gauloises devenues romanisées : habitat, pratiques funéraires, relations commerciales, artisanat, agriculture, alimentation...

Visible encore quelques jours, l'exposition pourra être prolongée et approfondie par la lecture de son catalogue (éditions Libel) qui a valeur de monographie sur le sujet. Y ont contribué, pour l'Inrap, Olivier Nilesse et Jérôme Pascal, commissaires d'exposition (associés), ainsi que de nombreux chercheurs (Anna Baudry, Nicolas Bonnin, Vincent Geneviève, Marie-Laure Hervé-Monteil, Patrick Maguer, Jean-François Nauleau, Nicolas Pétorin, Damien Séris, Pascal Vialet). Plus d'une cinquantaine de synthèses (thématiques, présentations de sites, objets, et points de vue d'experts), sollicitant plusieurs disciplines et spécialités, dressent un portrait complet et actualisé d'un territoire, d'après l'étude de ses vestiges matériels, qui contraste avec le « long roman des Gaulois » (Eric Necker), en début de de l'ouvrage, qui donnera une idée du long chemin parcouru depuis l'archéologie du XIXe siècle. La lecture du catalogue s'impose à tous les passionnés de l'histoire de la Vendée ou des périodes gauloise et romaine.