Vous êtes ici

« Amazonie : je doute, donc je fouille. »

Directeur de recherche au CNRS, Stéphen Rostain est le premier archéologue français à s’être spécialisé sur l’Amazonie. Contre l’idée que la forêt amazonienne serait un espace vierge et inhabitable, les nombreuses recherches qu’il a menées, notamment en Guyane française et en Équateur, ont démontré que des populations précolombiennes ont occupé et géré d’immenses espaces des basses terres de l’Amazonie.

« Sa ki fèt, fèt. Buttes de Guyane, un patrimoine à haut risque »

Stéphen Rostain, CNRS, UMR 8096 Archéologie des Amériques (Archam)

Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur l’archéologie guyanaise ?

Stéphen Rostain : J’ai suivi mon cursus universitaire à Paris-1/Panthéon-Sorbonne, qui dispensait alors un des rares enseignements français d’archéologie, et en tout cas le seul à l’époque sur l’Amérique qui m’intéressait en premier lieu. Mais, ces études nous formataient à travailler sur le Mexique et sur les Mayas. L’idée était de grossir les rangs mayanistes. J’étais de ceux-là et j’ai fait mes premières fouilles au Mexique sur le site de Teotihuacan – qui n’était d’ailleurs pas un site maya – puis au Guatemala. Puis, j’ai eu l’occasion de faire un service civil comme archéologue en Guyane française en 1985 où j’ai découvert un monde et des possibilités que je ne soupçonnais pas. Grossièrement, chez les Mayas, là il y avait 3000 archéologues pour un site, alors qu’en Amazonie, on trouvait plutôt un archéologue pour 3000 sites ! Sur les sept millions de kilomètres carrés de l’Amazonie, les archéologues pouvaient presque se compter sur les doigts d’une main. Mon voisin chercheur le plus proche était à quelques 2000 km de moi. La base académique y était donc assez « meuble » et le potentiel de recherche infini. Quel stupéfiant champ des possibles !

L’adaptation à la forêt m’a tout de suite fasciné. J’estimais que travailler sur des sociétés égalitaires sylvicoles était plus gratifiant intellectuellement que de répéter à l’envi tous les indices du pouvoir étatique maya et de dégager des murs enfouis. Mon professeur m’a averti : « tu devrais arrêter tout de suite, parce que l’Amazonie n’intéresse personne et que tu n’auras jamais de travail ». Il n’avait pas totalement tort à l’époque, mais il manquait peut-être de clairvoyance. Si, à la fin des années 1980, l’Amazonie n’intéressait en effet pas grand monde, en revanche, quand je suis rentré au CNRS en 2001, l’opinion avait beaucoup changé. Étant le seul Français à avoir alors fait une thèse sur l’archéologie de l’Amazonie, cela m’a probablement ouvert des portes.

Comment avait évolué la discipline ?

Stéphen Rostain : Auparavant, tout le monde suivait les paradigmes édictés par Betty Meggers, qui était la papesse de l’archéologie amazonienne. En 1948, elle avait entamé sa très longue et très autoritaire carrière tout en imposant la théorie du déterminisme environnemental à l’ensemble de la discipline. Tout le monde était convaincu que le milieu amazonien était sclérosant, qu’aucune société ne pouvait s’y développer et même pire, qu’une société n’avait d’option qu’être détruite par ce milieu. Selon le schéma de peuplement diffusionniste établi par l’archéologue nord-américaine, des peuples dits avancés étaient descendus des Andes vers une Amazonie sclérosante, où ils s’étaient desséchés et avaient disparu. C’était la version officielle du parti qui s’était imposée à l’archéologie de tous les pays amazoniens. Un exemple chatoyant qui confortait ce raisonnement était Fordlândia, la ville créée par Henri Ford en 1928. Ford avait mis en plan 300 000 hectares pour cultiver l’hévéa afin d’en tirer le latex pour les pneus de ses fameuses Ford T. Collecter du caoutchouc était compliqué puisque les arbres étaient épars dans la forêt. Il essaya de les rassembler en plantations sauf qu’à trop rapprocher les arbres les uns à côté des autres, les champignons se répandirent jusqu’à avoir raison de ses plants et il a presque fait faillite. L’utopie de Fordlândia, avec ses cinémas, ses piscines et ses écoles, est tombée en ruines en quelques années. C’était une preuve que le milieu amazonien n’était pas adapté à l’humain, qui n’avait que peu de chances d’épanouissement dans la forêt.

L'hôpital de Fordlândia vidé et complètement détruit.

RodrigoCruzatti - Own work, CC BY 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46647377

Qu’est-ce qui a permis de changer de paradigmes ?

Stéphen Rostain : Ce sont des anthropologues qui, les premiers, ont contesté cette idée d’un milieu délétère, des chercheurs comme Darrel Posey, William Balée ou Philippe Descola ayant démontré qu’au contraire les populations amazoniennes avaient une grande richesse d’adaptation et d’interaction avec la forêt. C’était nous, Occidentaux, les inadaptés à la forêt, alors que les Amérindiens, eux, par leur gestion environnementale et par des aspects que l’on ne voulait pas voir, avaient réussi à faire fructifier tant leur culture humaine que leur milieu. Les archéologues ont emboîté le pas. À partir de ce moment, nous avons regardé d’un autre œil ce que nous découvrions.

Il y avait alors un autre gros problème dans l’archéologie qui était l’analogie ethnologique. Comme on ne trouvait en fouille que quelques tessons de céramique et cailloux, il n’y avait pas grand-chose à en dire, à part faire des typologies un peu sèches. Donc, souvent, les archéologues avaient recours, et Meggers la première, au témoignage ethnographique. On croyait qu’en l’impossibilité de reconstituer un village précolombien, la comparaison avec des agglomérations actuelles permettait de se faire une idée. Cette évidence était totalement fausse. On ne ferait jamais ça pour d’autres régions du monde. On n’irait pas voir comment vivent les Grecs modernes pour expliquer l’Athènes classique. On n’irait pas demander au paysan Quechua actuel des Andes comment vivaient les Incas. Ce sont des absurdités, surtout dans le cas de l’Amérique où il y a eu une rupture brutale en 1492, où les sociétés ont quasiment disparu et se sont reconstruites suite au choc épidémiologique pour donner naissance à une autre ou à d’autres sociétés américaines. Le témoignage actuel peut seulement aider à comprendre certaines choses comme la conception du monde ou des technologies particulières. L’ethnologie est importante pour l’archéologue, non pas pour faire de l’analogie, mais pour saisir le mode de fonctionnement des sociétés tropicales. Ce n’est pas un élément de référence mais de compréhension. Les Amérindiens d’aujourd’hui n’expliquent pas comment étaient les Amérindiens d’hier. C’est un leurre ! À un moment ou à un autre, nous avons tous été éblouis par ce miroir aux alouettes jusqu’à ce que les anthropologues nous disent de faire attention. Ce discours résonnait avec mes préoccupations scientifiques puisqu’à cette époque des années 1980, en faisant ma thèse de Doctorat, je m’interrogeais beaucoup sur la viabilité de mon travail d’archéologue.

La méthode de fouille était-elle inadaptée ?

Stéphen Rostain : Déjà Meggers ne me convainquait pas complètement et les méthodologies mêmes que je pratiquais, souvent sur le modèle nord-américain, n’étaient pas forcément adaptées à la réalité tropicale. Faire des sondages stratigraphiques d’un mètre par un mètre – des « cabines téléphoniques » – pour essayer de comprendre des occupations de plusieurs hectares me semblait absurde. J’avais eu la chance, quand j’étais en Deug, de travailler dans la vallée de l’Aisne sur de grands décapages organisés par Jean-Paul Demoule. J’avais donc déjà une conception un peu différente de l’archéologie nord-américaine qui se contentait de sondages et de tranchées. J’ai essayé de faire des fouilles un peu plus étendues, mais la mécanisation n’était pas alors facilement disponible. Plus tard, dans les années 1990, quand j’ai fouillé en Équateur, le mot « bulldozer » était toujours hérétique chez les archéologues locaux. Il n’y a pas si longtemps, dans un congrès aux Antilles, quelqu’un m’a interpellé pour m’avertir : « il faut que vous arrêtiez de fouiller au bulldozer, vous détruisez tout ». Tout ? En forêt ? Il y avait une absence totale d’écoute d’une autre archéologie que celle traditionnelle et officielle. Si tous les scientifiques avaient suivi ce type d’ornières officielles au cours de l’Histoire, la terre serait encore plate ! Il y a un moment où il faut sortir de cela. C’est ainsi que j’ai réfléchi à des alternatives dans la pratique de la discipline. J’ai essayé par exemple d’adapter la typologie céramique adoptée à l’époque en Amazonie, principalement celle très stricte de Meggers, à l’approche technologique française, pour avoir d’autres critères déterminants que simplement le dégraissant ou le décor. J’ai de même fait des missions ethnoarchéologiques dans des villages amérindiens pendant plusieurs semaines pour apprendre de visu comment on fabriquait la céramique. Vers la fin de ma thèse, à la fin des années 1980, j’étais devenu très suspicieux de la validité de ce qu’on arrivait à dire sur le passé précolombien. J’avais étudié beaucoup de sites et de tessons de céramique selon des méthodologies qui ne me satisfaisaient pas. Difficile de faire part de mes doutes à l’époque car il n’y avait personne en Guyane française avec qui en discuter. Mais, plus je lisais de la littérature ethnologique et moins j’étais convaincu que nos inférences étaient correctes.

Le doute était donc entré en vous ?

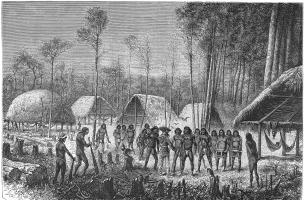

Stéphen Rostain : Oui, et c’est là que j’ai eu une occasion assez extraordinaire. Un matin de 1989, je suis allé saluer des amis amérindiens Palikur qui vivaient dans une savane à quelques kilomètres de Cayenne. J’ai débarqué dans leur village où j’étais souvent venu, mais il n’y avait plus personne, ils avaient disparu. Je les ai retrouvés à 5 km de là. Ils m’ont dit qu’ils en avaient assez de leur village et qu’ils avaient voulu changer. C’était totalement faux car les raisons étaient tout autres, mais parfois les Amérindiens n’ont pas forcément envie de vous expliquer tous les ressorts de leur vie. Toujours est-il que j’y ai vu une opportunité de tenter une archéologie du présent. Ils m’ont accordé l’autorisation d’étudier leur village abandonné. C’était un petit hameau contenant moins d’une dizaine de maisons dont certaines encore debout, alors que d’autres avaient déjà totalement disparu. Pendant quelques semaines, j’ai donc fait un travail archéologique complet : j’ai fouillé, j’ai relevé les trous de poteaux, j’ai localisé les dépotoirs, j’ai dressé la topographie complète du site, avec sa place centrale et ses chemins de communication que l’on pouvait encore voir entre les maisons, les arbres fruitiers, ainsi que tous les éléments un peu exceptionnels. J’ai creusé des sondages et inventorié précisément le contenu des dépotoirs. Puis, j’ai interprété tout ce que j’avais pu observer, ce qui était assez facile car même les vestiges fragiles étaient encore en place et presque intacts. Je pouvais proposer une interprétation sûre, sans gros problème ni erreur potentielle – croyais-je.

L’idée de ce travail archéologique était de le confronter au témoignage ethnologique, aussi je suis allé voir le chef du village abandonné pour qu’il valide mes conclusions. Nous avons fait ensemble plusieurs visites de l’ancien village au cours desquelles je lui posais des questions dans l’espoir d’avoir une confirmation. Et, je me suis aperçu que j’avais tort sur bien des interprétations. Beaucoup de mes inférences étaient fausses. Par exemple, j’avais reconstitué le plan d’une maison sur la base des trous de poteaux retrouvés. À ma grande surprise, le chef me dit qu’il n’y avait en réalité jamais eu de maison à cet endroit, qu’ils avaient commencé à la construire en creusant les trous, mais sans la finir. Les trous de poteau étaient bien là mais ils ne correspondaient pas à une construction achevée et en activité. Peut-être aurais pu m’en douter si j’avais mieux observé les traces : en effet, c’était la seule « maison » non associée à un dépotoir. À la lueur du récit du chef, des certitudes tombèrent. Ainsi, j’avais supposé que le village était habité par une communauté mixte : d’une part, l’ethnie Kali’na à cause de la présence de leur céramique typique et de la localisation de l’implantation sur leur territoire traditionnel ; d’autre part, les Palikur par les motifs peints et gravés sur les bancs en bois et les bols en calebasse. Le village était en réalité seulement habité de Palikur qui avaient immigré depuis le Brésil à l’est. Ayant abandonné la pratique de fabrication céramique, ils avaient obtenu leurs poteries des Kali’na locaux, avec qui ils étaient pourtant traditionnellement en conflit. Cet échange entre ethnies adverses traduit bien les fluctuations relationnelles amazoniennes qui balancent régulièrement entre alliance opportuniste et discorde temporaire. Rien n’est moins stable que le rapport à l’autre dans la sylve.

Dans cette fouille expérimentale, j’avais été trompé par trop de certitudes et n'avais peut-être pas assez approfondi le questionnement des données. Ce que m’aura appris cette expérience, c’est le doute, ce doute qui ne m’a jamais quitté depuis, m’incitant à toujours interroger ce que l’on peut dire et interpréter, et surtout à ne jamais être figé dans une opinion inébranlable. Il faut faire attention à ne pas s’accrocher, comme l’a fait Meggers, à des théories ou des conclusions rigides. Ainsi, la côte d’Équateur avait livré dans les années 50 la plus ancienne céramique d’Amérique datée de 5000 ans. Sur la base de vagues similitudes stylistiques, elle affirma qu’elle provenait de la culture Jōmon du Japon après avoir traversé le Pacifique. Malgré la faiblesse des arguments, elle ne voulut jamais en démordre, réfutant les découvertes postérieures contredisant cette hypothèse et révélant d’autres berceaux autochtones de la céramique, sur la côte caraïbe de la Colombie ou dans le bas Amazone, où la première poterie serait de 1500 ans plus ancienne.

Aujourd’hui, l’expérience de nombreuses surprises archéologiques en Amazonie m’incite à la prudence et à des discours plus consensuels sur ce milieu que l’on connait finalement si peu. Dans le monde tropical, les certitudes ont tendance à s’évaporer avec la rosée…

Avez-vous d’autres exemples de certitudes sur l’archéologie amazonienne ainsi battues en brèche ?

Stéphen Rostain : Un de mes récents projets, entre 2011 et 2014, consistait à étudier la vallée du Pastaza en Équateur, rivière qui s’écoule directement depuis les Andes vers l’Amazonie. Je travaillais sur la partie amazonienne. J’avais déjà eu l’occasion dans les années 1990 de fouiller la proche vallée de l’Upano et en particulier le site de Sangay, composé de centaines des monticules artificiels de terre organisés autour de places et connectés par d’énormes chemins creusés. Toute le bassin avait été entièrement remodelé par les précolombiens il y a plus de 2000 ans. Le haut Pastaza semblait offrir le même type de terrassements, avec un site contenant une centaine de monticules ronds dispersés sur la haute terrasse de la rive gauche de la rivière. Dans la région, on l’appelait même la « Cité précolombienne de Zulay ».

J’ai commencé à fouiller et je me suis assez rapidement aperçu que ces buttes étaient complètement naturelles, qu’elles n’avaient pu être construites par les humains. Elles avaient des formes et des tailles toutes différentes, elles n’étaient pas disposées selon un modèle particulier et quand j’ai commencé à creuser jusqu’à 2 m de profondeur, je tombais sur de la roche rouge compacte. C’était en réalité d’énormes rochers volcaniques. Il y a en effet un volcan proche, le Tungurahua, dominant cette vallée depuis les Andes et en pleine activité depuis vingt ans. Les monticules sur les terrasses alluviales étaient en réalité des hummocks volcaniques, ce qui a été confirmé par des volcanologues. Lors de très fortes éruptions, il arrive qu’un pan du cône se casse et des morceaux géants de roche, pouvant atteindre plusieurs milliers de tonnes, roulent alors le long du volcan pour se déposer dans la plaine. Ils forment ce qu’on appelle des hummocks. Des milliers d’années plus tard, après érosion et sédimentation, ils prennent la morphologie de petites collines ou de pâtés qui semblent en effet non naturels. Cependant, il n’en demeure pas moins que ces hummocks ont été utilisés depuis longtemps par des humains pour y vivre. La première chose que vous faites quand vous cherchez à construire une maison dans une forêt, c’est de creuser de petits canaux, des rigoles autour pour drainer l’eau car les sols sont humides. On est beaucoup mieux quelques mètres plus haut qu’en bas où la terre est boueuse, ce qui explique pourquoi beaucoup de ces hummocks ont été occupés. Encore aujourd’hui, on trouve quelquefois des cabanes sur leurs sommets, sauf qu’il s’agit d’une réutilisation à différentes époques d’une anomalie naturelle. Les plus anciennes dates que j’ai a obtenues lors des fouilles de ces hummocks remontent à 3000 ans. Ce qui est sûr, c’est que mes conclusions, validées par des volcanologues, démontrant que ces formations parfois occupées anciennement étaient pourtant naturelles, ont été refusées par certains, parce qu’elles détruisaient leur confortable légende d’un site merveilleux. En dépit des preuves scientifiques, ils préféraient continuer de parler d’une cité perdue d’Amazonie.

C’est exactement le contraire de ce qui m’est arrivé en Guyane française quand j’ai travaillé sur les champs surélevés du littoral. Dans les années 1980, je voulais tenter l’archéologie aérienne en milieu tropical bien que tout le monde disait que le couvert végétal était si dense que cela ne mènerait à rien. Attentif mais têtu, j’ai quand même effectué des survols en ULM durant lesquels j’ai découvert des milliers de buttes, disposées géométriquement sur des étendues impressionnantes dans des marécages, notamment dans le Centre spatial guyanais. Ces mottes montraient que les Amérindiens savaient parfaitement gérer leur environnement et qu’ils l’avaient adapté au mieux à leurs besoins.

J’ai dû faire ensuite de nombreuses études scientifiques pour le démontrer parce que quelques collègues, notamment en Sciences de la Terre, ne pouvaient pas accepter l’idée que ces buttes soient anthropiques. Pour eux, il s’agissait de phénomènes naturels. Il est vrai qu’il existe des formations naturelles de buttes comme les tacurues d’Uruguay et d’Argentine construits par les fourmis, les murundus de termites au Brésil, les surales de Colombie édifiés par les vers ou les gilgaïs du Paraguay provoqués par le gonflement d’argiles. Mais, en analysant toutes ces possibilités de buttes naturelles, aucune ne coïncidait avec l’évidence que j’avais trouvée, notamment l’association de buttes allongées avec d’autres rondes, situation qui n’avait pas d’équivalent naturel. Certains sceptiques ont alors avancé qu’elles avaient été faites par des esclaves à l’époque coloniale. Cependant, aucune archive ne mentionnait ce type de construction car les basses terres inondables avaient été peu mises en valeur en Guyane française, hormis quelques polders à l’est de l’Île de Cayenne, c’est-à-dire là où il n’y avait aucun champ surélevé. D’autres détracteurs ont désigné les bagnards comme auteurs. Ceux-ci ont été énormément utilisés pour faire la route coloniale, mais pas pour l’élaboration de ce type de butte et, dans ce cas, comment expliquer qu’on retrouve les mêmes champs surélevés au Suriname et au Guyana où il n’y avait pas de bagne ? Toutes ces contradictions ne reposaient sur aucune donnée réelle, mais seulement sur la mauvaise foi et une vision raciste niant les capacités d’ingénierie agricole des Amérindiens. Il n’y avait aucun élément qui tendait à prouver que c’était naturel ou colonial. En revanche, on connaissait d’autres champs agricoles surélevés précolombiens, au Venezuela et en Bolivie. Mon interprétation était celle-là et il m’a fallu vingt ans pour le prouver, jusqu’à que les progrès techniques des sciences archéométriques autorisent à lire le registre invisible du sol.

Avec l’écologue Doyle McKey, nous l’avons définitivement démontré en menant un projet interdisciplinaire, approche qui s’avère être la meilleure en archéologie tropicale. En datant les paléosols, en retrouvant les plantes qui avaient été cultivées dessus, maïs, calebasse, manioc, piments, etc., nous avons pu démontrer l’origine anthropique de ces buttes. Une question restait de savoir pourquoi des buttes aussi anciennes, entre 700 et 900 ans, avaient l’air aussi neuves. C’est grâce aux écologues que nous l’avons compris, en faisant intervenir le rôle des fourmis champignonnistes. Celles-ci construisent des nids à chambres dans lesquelles elles cultivent des champignons alimentaires. Elles mastiquent des feuilles découpées sur les plantes pour servir d’engrais aux champignons. Ce faisant, elles ont maintenu une certaine hauteur aux buttes empêchant qu’elles soient submergées. Il faut savoir que ces insectes n’auraient pu édifier seuls ces tertres durant la trop courte période de trois mois que dure la saison sèche annuelle. C’est parce que les terrassements faits par les humains étaient là qu’elles ont pu les coloniser et les maintenir. C’est donc bien l’interaction entre humains et fourmis (ainsi que d’autres ingénieurs naturels d’écosystème) qui ont produit ce paysage hétérogène que nous observons aujourd’hui.

S’il y avait des buttes agricoles, il y avait donc aussi des villages ?

Stéphen Rostain : Les villages des agriculteurs précolombiens étaient à côté des champs surélevés, mais le plus étonnant fut qu’ils n’étaient pas forcément immenses. On s’attend à trouver de très grands villages, mais ce n’est pas toujours le cas et on ne les découvre pas si facilement, notamment en Guyane française, car c’est un espace côtier extrêmement dynamique, dont la morphologie évolue sans cesse. Les sites sont généralement implantés sur les barres sableuses exondées, vestiges d’anciennes plages, courant le long des marais. Ces cheniers s’allongent ainsi sur des dizaines de kilomètres, mais leur largeur ne dépasse généralement pas 20 à 100 m. Contrairement à la forêt de l’intérieur des terres, il est rare de trouver des tessons en surface de ces cheniers. Souvent enterrés en profondeur, ils n’apparaissent qu’à l’occasion de travaux de terrassements. Comme ces sites s’étendent sur cheniers en s’adaptant à leur morphologie, ils sont assez étroits mais parfois très longs. Aussi amples que puissent être les fouilles archéologiques, elles ne révèlent qu’une portion de l’implantation originelle.

En plus de leur contigüité, il a été possible de relier les habitats et les structures agricoles grâce à la contemporanéité des datations et à la coïncidence des micro-restes de mêmes espèces de plantes cultivées trouvées dans les buttes et sur les outils culinaires de l’habitat. Ainsi, on observe une disposition récurrente du village sur le chenier parallèle au rivage côtier et des ensembles de champs surélevés dans les marécages méridionaux. Des terrassements complémentaires – canaux, fossés, chemins surélevés, digues, etc. – complètent ce dispositif, formant au total un paysage aménagé et ingénieusement manipulé par les Amérindiens durant des siècles.

Cela a l’air simple de prime abord ?

Stéphen Rostain : Non, car l’archéologie amazonienne est souvent contrariante. Deux exemples d’évidences trompeuses me reviennent en mémoire, démontrant que proximité n’implique pas forcément usage simultané.

Près d’Iracoubo en Guyane française, il y avait un site combinant un espace résidentiel précolombien au sommet d’un chenier, un cimetière d’urnes céramiques sur la pente méridionale et protégé du bas-fond inondable par un talus et, juste derrière, de petites buttes agricoles basses. J’étais ravi de pouvoir travailler sur un tel site exceptionnel qui réunissait trois composantes essentielles d’une occupation tropicale. Or, cette association se révéla erronée lorsque les datations tombèrent. S’il y avait bien une correspondance chronologique précolombienne entre le cimetière et l’habitat, aucune cohérence n’apparut avec les buttes, beaucoup plus récentes. Elles avaient été aménagées il y a une cinquantaine d’années par un paysan créole pour cultiver ce coin de forêt par brûlis. Seule une coïncidence avait voulu qu’il le fasse au bord d’un site archéologique vieux d’environ 900 ans.

Je terminerai en revenant sur le cas du village Palikur moderne que j’avais fouillé expérimentalement non loin de Cayenne. La barre sableuse sur laquelle il était implanté était immédiatement entourée de nombreux champs surélevés. Sans possibilité de dater les buttes à l’époque, il était assez raisonnable de penser que les habitants du hameau proche cultivaient sur ces structures. Néanmoins, le chef du village me dit n’avoir jamais utilisé ces mottes. Les deux éléments archéologiques, résidence et champs, étaient juxtaposés, mais absolument pas associés, plus de 700 ans les séparant.

La leçon que j’ai apprise de ces diverses expériences est l’humilité dont il faut faire preuve face au registre archéologique, l’interrogation systématique de la pertinence des données, le scepticisme permanent qu’il faut entretenir sur ses inférences, la nécessité d’une évaluation interdisciplinaire des phénomènes observés et d’une problématisation inédite de chaque nouvelle fouille et recherche. Comme l’écrivait si bien Jean de La Fontaine dans « Le Chat et un vieux Rat » :

« Il était expérimenté,

Et savait que la méfiance

Est mère de la sûreté ».

Stéphen Rostain sur la fouille du site de Bois Diable, près de Kourou, Guyane française

S. Rostain

Rostain Stéphen, 2012. « Between Sierra and Selva: pre-Columbian landscapes in the upper Ecuadorian Amazonia », Quaternary International, 249, Elsevier : 31-42.

Rostain Stéphen (éd.), 2015. Archéologie de l’Amazonie. Les premiers habitants de la Guyane côtière, BAR International Series 2758, Paris Monographs in American Archaeology 44, Archaeopress, Oxford.

Rostain Stéphen & Doyle Mckey, 2015. « Des fourmis et des hommes. Les constructeurs de paysage d’Amazonie », Les carnets du paysage, 27, Actes Sud & École Nationale Supérieure de Paysage : 128-141.

Rostain Stéphen, 2016. Amazonie. Un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, Essai d’écologie historique, Actes Sud, Errance, Arles.

Rostain Stéphen & Geoffroy de Saulieu (éd.), 2016. Dossier « L’archéologie des tropiques », Dossiers d’archéologie, 373.

Rostain Stéphen, 2017. « Knock! Knock! Who’s there? An ethnoarchaeological approach in French Guiana », Latin American Antiquity, 28(1) : 6-27.

Rostain Stéphen, 2017. Amazonie. Les 12 travaux des civilisations précolombiennes, coll° Science à plume, Belin, Paris.

Rostain Stéphen & Geoffroy de Saulieu (éd.), 2018. Dossier « Écologie historique », Les Nouvelles de l’archéologie, 152, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris.

Rostain Stéphen (éd.), 2019. Stupéfiante Amazonie, éditions du Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, Nantes.

Rostain Stéphen, 2020. « Le patrimoine archéologique de l’Amazonie en péril », La Recherche, 559 : 52-57.

- Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur l’archéologie guyanaise ?

- Comment avait évolué la discipline ?

- Qu’est-ce qui a permis de changer de paradigmes ?

- La méthode de fouille était-elle inadaptée ?

- Le doute était donc entré en vous ?

- Avez-vous d’autres exemples de certitudes sur l’archéologie amazonienne ainsi battues en brèche ?

- S’il y avait des buttes agricoles, il y avait donc aussi des villages ?

- Cela a l’air simple de prime abord ?