Vous êtes ici

Architectures et dépôts funéraires au Néolithique à Pontcharaud (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)

À Pontcharaud, dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, les archéologues de l'Inrap ont mis au jour 285 structures néolithiques, dont 63 sépultures, qui témoignent d’environ 4000 ans d’occupation du site. Frédéric Prodeo, Ivy Thomson et Catherine Georjon reviennent ici sur les résultats de cette fouille exceptionnelle, avant une conférence au musée Bargoin, le samedi 6 avril, dans le cadre de l'exposition « Le temps de la Méridienne ».

Dans le cadre de l’élargissement de l’A75 en périphérie orientale de l’agglomération de Clermont-Ferrand, un site néolithique important a pu être fouillé en 2019-2020 par une équipe d’une quinzaine d’agents de l’Inrap.

Situé en rive gauche de l’Artière, affluent de l’Allier, le site de Pontcharaud occupe le sommet et les flancs d’une petite éminence sableuse dominant les plaines inondables de la Limagne. Au sud, le Puy de Crouel est un petit volcan qui a pu être source d’approvisionnement pour des roches utilisées sur le site, notamment la pépérite.

À l’emplacement d’un site reconnu depuis les années 1980 lors de la construction de l’autoroute A75 (fouille G. Loison, puis fouilles de G. Vernet au Brézet), et outre une importante occupation du second âge du Fer, les décapages successifs ont livré un total de 285 structures néolithiques, dont une cinquantaine de sépultures, qui témoignent d’environ 4000 ans d’occupation, où alternent ou coexistent espaces domestiques et funéraires.

Les datations radiocarbone

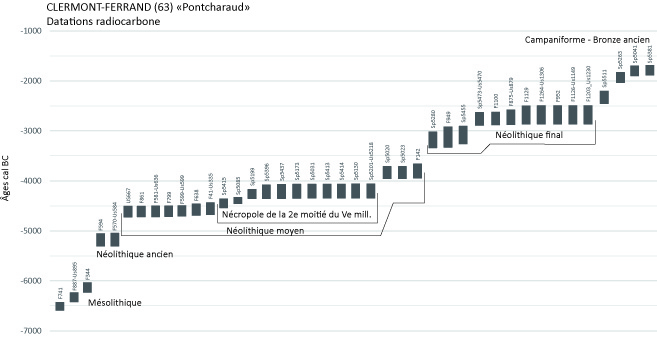

Pour cette longue période d’occupation, 41 datations par le radiocarbone sont déjà acquises, essentiellement issues de prélèvements osseux de structures représentatives du site, notamment des sépultures (fig. 3 et 4). Elles se répartissent en neuf ensembles chronologiques couvrant la quasi-totalité de l’époque Néolithique, avec de rares hiatus. Ce site représente donc un échantillon particulièrement riche pour retracer l’évolution de la culture matérielle, de l’habitat et des pratiques funéraires en Auvergne.

Diagramme des datations radiocarbone obtenues à Pontcharaud. Après une occupation de la fin du Mésolithique, attestée par quelques foyers empierrés, la plupart des étapes du Néolithique sont représentées par des structures d’habitat et des sépultures.

© Inrap

Trois datations antérieures à 6000 ans av. J.-C., sur des ossements animaux prélevés dans des foyers, témoignent de fréquentations successives à l’époque Mésolithique. Ces occurrences sont très surprenantes, car aucune industrie microlithique caractéristique de cette période n’a été reconnue à la fouille, car probablement emportée par des phases érosives.

Deux datations antérieures à 5000 ans av. J.-C. se rapportent au Néolithique ancien. La céramique associée, dont le style est encore mal défini, peut être attribué au Cardial franco-ibérique.

Entre 4750 et 4500 ans av. J.-C., une série de datations se rattache à des foyers et des fosses associés à des rejets détritiques peu abondant. Pour cette raison, ces structures évoquent des occupations temporaires, plutôt qu’un habitat pérenne de longue durée.

Dans la seconde moitié du Ve millénaire, les datations correspondent uniquement à des tombes, marquant l’abandon des fins domestiques du site au profit d’une utilisation exclusivement funéraire. Dans cet ensemble, qui caractérise « la nécropole de Pontcharaud » telle qu’elle a été reconnue au milieu des années 1980 (fouille G. Loison, Afan), on observe une large variété de pratiques et d’architectures funéraires, allant de tombes simples en fosse sans mobilier, qui sont les plus nombreuses, à des aménagements complexes, accueillant parfois plusieurs individus, construits en pierres sèches et certainement recouverts d’un tertre. Parmi ces architectures, on reconnaît plusieurs cistes, c’est-à-dire des coffres constitués et scellés par des dalles de pierre. La céramique et les datations coïncident avec un Néolithique moyen contemporain du Saint-Uze et du Chasséen méridional, sans en partager pleinement le style.

Durant la première moitié du IVe millénaire, on observe de nouveau la coexistence de structures domestiques et funéraires. La céramique de cette période est ancrée dans le Chasséen régional de style « Champ-Madame ».

À partir de la seconde moitié du IVe millénaire, la pratique de la crémation apparaît, attestée par deux tombes. L’une d’elles de trouve dans le parement d’un grand enclos funéraire, mais elle est vraisemblablement un peu plus ancienne.

À partir du début du IIIe millénaire, une nouvelle série de datations se rattache à des structures domestiques (fosses, foyers, silos), mais également à de nouvelles sépultures, qui montrent le développement d’un important habitat, dont l’espace funéraire n’est pas clairement dissocié.

Avec une moindre densité d’occupation, cette situation perdure jusqu’au Bronze ancien et moyen, où d’autres structures funéraires et domestiques sont identifiées.

Les plus anciennes inhumations

À partir du milieu du Ve millénaire et jusqu’au début du suivant, la vocation du site devient essentiellement funéraire. On y observe une large variété de pratiques et d’architectures.

La plupart des tombes observées sont très simples et se résument à des inhumations en fosse où les défunts reposent sur le côté, en position repliée.

Sépulture 5501 en cours de fouille. Dans la plupart des cas observés à Pontcharaud, les individus sont inhumés en position fléchie sur le côté, dans des fosses sans éléments d’architecture pérennes et sans mobilier associé.

© Inrap

Parmi les tombes qui ont fait l’objet d’une datation par le radiocarbone, la sépulture 5085, datée entre -4456 et -4332 av. J.-C., est l’une des plus anciennes. Son installation semble précoce, dans le développement de cette nécropole emblématique de l’Auvergne du début du Néolithique moyen I. Le corps, accompagné d’un viatique funéraire important, a été déposé dans une fosse abritée par un couvercle en matériau périssable.

Un objet en bois de cerf poli, avec une perforation d’emmanchement a été retrouvé posé sur la tête du défunt. C’est un objet rare dont l’interprétation fonctionnelle n’est pas aisée et qui pourrait plutôt avoir un rôle symbolique, que certains attribuent à celui d'un sceptre.

Contre son thorax, se trouvaient deux longues tiges polies appointées, réalisées sur des métapodes de chevreuils. Généralement interprétées comme des poinçons pour le travail des peaux, ces tiges semblent en l’occurrence plutôt servir d’épingles pour fermer des vêtements.

Une défense de sanglier a été trouvée engagée autour de l’humérus au-dessus du coude gauche. Bien que ce « jonc » soit incomplet, ce pourrait être un bracelet terminé par une matière organique disparue en cuir ou en fibre végétale.

Aux pieds du défunt, un récipient en céramique a été déposé incomplet . Ce récipient semble avoir subi une forme de sacrifice avant d’être enfoui. La typologie de ce vase est relativement commune aux différents faciès stylistiques contemporains du Chasséen ancien régional.

Diversité des architectures funéraires au début du Néolithique moyen

Au début du Néolithique moyen, la nécropole de Pontcharaud témoigne à des degrés divers de l’utilisation d’architectures de pierres.

Cette architecture peut se manifester de façon discrète, comme dans une sépulture (5396), datée entre -4355 et -4082 av. J.-C. où une pierre posée de chant semble marquer ou protéger la tête du défunt. Par ailleurs, cette tombe est dotée d’un petit vase en céramique et d’un objet en bois de cerf emmanché disposé au niveau de la tête.

Une autre sépulture (5413), datée entre 4337 et 4065 av. J.-C., montre une architecture de pierre plus imposante. Son emplacement est matérialisé par une dalle de pépérite qui a été collectée à plus d’un kilomètre (au plus proche). Cette lourde dalle, large et épaisse repose sur deux dalles plus petites posées de chant. En-dessous se trouvait un individu dépourvu de mobilier funéraire et dans la même position que ses contemporains.

Datée entre 4347 et 4065 av. J.-C., la sépulture 5413 était couverte d’une imposante dalle de pépérite, roche volcanique provenant au plus proche du Puy-de-Crouel, à 1 km au sud du site.

© Inrap

L’enlèvement de la dalle de couverture de la sépulture 5413, posée sur deux dalle plus petites posées de chant, fait apparaître un individu inhumé en position fléchie sur le côté gauche et regardant vers l’ouest. Cette sépulture n’a pas livré de mobilier d’accompagnement.

© Inrap

D’autres tombes se caractérisent par la présence d’importantes dalles posées horizontalement. Après enlèvement de cette couverture, l'une de sépultures (5130), datée entre 4344 et 4061 av. J.-C montre des dalles posées de chant qui dessinent un coffre principal et un secondaire, ayant chacun livré un individu immature, sans mobilier associé. Ce type d’architecture en coffre recouvert d’une dalle trouve des comparaisons dans les « cistes Chamblandes » essentiellement attestées au Sud du Lac Léman et en Valais à la même époque.

Cette architecture funéraire en pierre trouve son paroxysme dans une sépulture (5201), contenant trois individus dont l'un a été daté entre 4344 et 4061 av. J.-C., soit rigoureusement dans le même horizon chronologique que le reste de la nécropole, malgré une conception bien différente.

Vraisemblablement dans une fosse préalable (bien que les sédiments soient trop difficiles à lire pour pouvoir l’affirmer), un sol bien horizontal a été construit en dalles de pépérite. Des matériaux similaires ont servi à élever un muret périphérique en léger encorbellement sur une surface ovalaire de 2.50 m de longueur. Cette construction de pierres sèches était peut-être recouverte d’un tumulus arasé par l’érosion agraire. Cette utilisation de pierres sèches rappelle quelques grands monuments funéraires du Sud de la France, notamment ceux de Caramany dans les Pyrénées orientales.

Les plus anciennes sépultures à crémation

Au nord du site, un grand enclos circulaire n’a pas pu être daté directement, mais il désigne l’emplacement de deux dépôts de crémations en ossuaire.

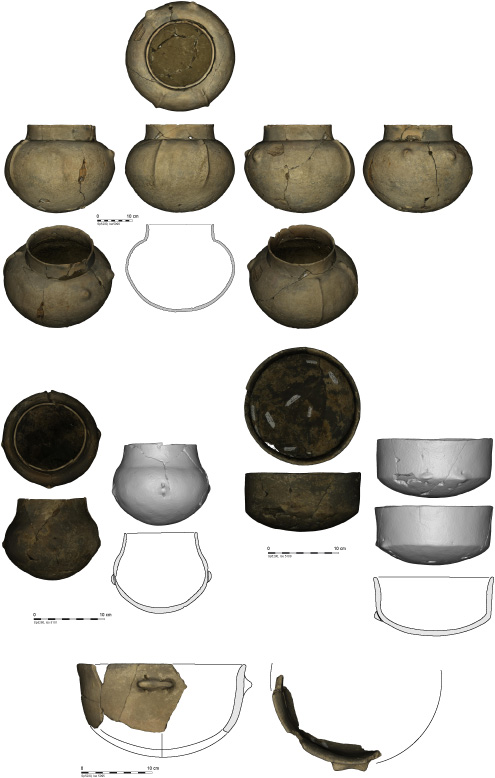

La sépulture 5280 marque l’apparition de la pratique de la crémation à Pontacharaud. Au sein d’un coffre construit en dalles calcaires disposées de chant, deux vases contenant des restes humains brûlés étaient fermés par deux vases plus petits. La datation obtenue sur les ossements (entre 3341 et 3020 av. J.-C.) est vraisemblablement erronée car les styles céramiques sont au moins cinq siècles plus anciens, appartenant au style Chasséen régional (style Champ Madame).

© Inrap

Dans un coffre composé de dalles calcaires, deux récipients utilisés comme vase ossuaire étaient fermés par d’autres récipients retournés. Ils contenaient les restes incinérés de deux individus . La plus grande urne funéraire est un bouteille sphérique d’un type très particulier, ornée de deux boutons jumelés opposés à deux cordons verticaux. Ces vases qualifiés de gynécomorphes trouvent des comparaison en Suisse dans le Cortaillod. Cet exemplaire opposant des seins et des bras stylisés peut être qualifié d’anthropomorphe. Comme une autre urne de cette tombe, il a été « sacrifié » par un coup de pic porté entre les seins.

Les quatre vases (ossuaires et leur couvercles) de la sépulture 5280. Il faut noter que les deux vases-urnes (Iso 5096 et 5151) semblent avoir été « sacrifiés » par un coup de pic qui a laissé une perforation circulaire en haut de la panse. En haut, le vase 5096 est d’un type très inhabituel pour cette période. On pourrait le qualifier d’anthropomorphe, avec deux boutons jumelés évoquant des seins (à la manière des vases gynécomorphes de Suisse occidentale) et deux cordons verticaux évoquant des bras

© Inrap

L’autre dépôt de crémation de ce secteur est mêlé aux dalles formant la couronne de l’enclos circulaire (5278), de telle sorte qu’on ignore s’il lui est antérieur ou bien s’il est venu l’abonder. Il se limite à un petit amas de quelques gros fragments d’os humains calcinés recouverts d’une jatte carénée retournée de style chasséen.

Au Néolithique récent-final, un enclos funéraire

Un enclos (5278) a été détecté au décapage par une couronne de dallettes de calcaire marneux disposées de façon rayonnante sur un cercle d’environ 18 m de diamètre.

Vue générale du chantier en direction du sud, montrant l’emplacement de l’enclos circulaire (En5278) en bas à droite. Sur une trentaine de mètres de diamètre, il est signalé par une couronne de dalles calcaires entourées d’un fossé discontinu qui peut avoir servi à édifier un tertre.

© Inrap

À l’extérieur, sur un cercle de 25 m de diamètre environ, une série de fossés irréguliers ont pu servir à extraire des matériaux pour ériger un tertre de faible élévation, aujourd’hui érodé. Au centre, un groupe de blocs calcaires délimitent un espace rectangulaire d’environ 3 x 2 m, qui pourrait être le dernier vestige d’une sépulture fortement érodée, où aucun reste humain n’a cependant été détecté.

En fin de fouille, vue de l’enclos 5278, entouré d’un fossé discontinu. Les déblais semblent avoir servi à édifié un tertre qui pourrait avoir été recouvert d’un parement de dallettes calcaires disposées de façon rayonnante. Au centre, un ensemble de blocs calcaires laisse croire à l’érosion d’un caveau central. C’est à cet endroit qu’une hache bipenne volontairement brisée en trois (= sacrifiée) a été déposée (= consacrée).

© Inrap

C’est à cet endroit, à moins d’un mètre du centre de l’enclos qu’a été découverte, en trois fragments, une longue hache bipenne perforée de facture et de finition exceptionnelles. Ces objets prestigieux sont originaires du Lac de Neuchâtel en Suisse, où ils sont fabriqués en serpentinite, pendant le Horgen, soit entre -3300 et -3000 ans (Néolithique final).

D’une longueur de 26 cm, cette hache bipenne exceptionnelle a été façonnée en serpentinite sur les rives du Lac de Neuchâtel. Sa typologie la rapproche du Horgen, et remonte entre 3300 et 3100 av. J.-C.

© Inrap

La découverte de cet objet volontairement brisé et peut-être brûlé à cet endroit n’est certainement pas due au hasard et permet de donner un terminus post quem à l’enclos, qui, à tout le moins, était encore fréquenté, respecté et peut-être même vénéré à la fin du Néolithique.

La question de sa date de fondation demeure en suspens, mais la présence de céramiques du Chasséen récent régional à cet endroit, sous la forme d’un niveau de sol contemporain des incinérations, pourrait la faire remonter à la première moitié du IVe millénaire.

Hache bipenne d’un type très rare retrouvée au centre de l’enclos 5278. Sa position centrale et son sacrifice (bris et crémation) laissent croire à des gestes votifs.

© Inrap

Les éléments de comparaison pour de telles structures funéraires circulaires doivent de nouveau être recherchées vers le Sud, par exemple en Provence à « Château-Blanc » à Ventabren (Bouches-du-Rhône). Les exemples de comparaison présentent cependant des divergences nettes avec l’enclos de Pontcharaud, tant du point de vue de la configuration du dispotitif que du style de la céramique associée.

Au Néolithique final, des inhumations associées à l’habitat

La fin du IIIe et le début du IIe millénaire voient le développement d’un nouvel habitat important, implanté au nord de l’emprise décapée et qui n’a pu être observé qu’au sein d’une tranchée étroite.

Cette occupation se caractérise notamment par des silos, dont certains ont livré des squelettes de bovins sacrifiés. Au nord de la zone fouillée, l’un de ces silos était signalé en surface par deux meules dormantes en granite. Son remplissage a livré trois individus inhumés reposant sur des quartiers de bovins.

Deux individus semblent avoir été disposés simultanément d’abord, puis le dernier après un laps de temps qui a vu l’accumulation d’une trentaine de centimètres de sédiment. Dans le bassin de celui-ci, une pointe de flèche à pédoncule et ailerons s’accorde avec la datation obtenue, entre 2888 et 2632 ans av. J.-C. Sa position dans l’abdomen pourrait indiquer la cause du décès.

Sépulture 5473, Us 5470. Détail de la pointe de flèche à pédoncule et ailerons découverte dans l’abdomen du dernier individu inhumé dans cette sépulture multiple.

© Inrap

À la convergence d’influx septentrionaux orientaux et méridionaux, mais semble-t-il plus proche de ces derniers, le site de Pontcharaud témoigne d’une longue occupation néolithique, où alternent habitats seuls, sépultures seules et occupations mixtes.

Les pratiques et gestes funéraires montrent une large variété, qu’il conviendra d’analyser en détail pour retracer l’histoire de ce site emblématique de l’Auvergne néolithique.

Recherches archéologiques : Inrap

Prescription et contrôle scientifique : Service régional de l’Archéologie, Drac Auvergne-Rhône- Alpes

Responsable scientifique : Frédéric Prodeo, Inrap

Auteurs du texte : Frédéric Prodeo, Ivy Thomson, Catherine Georjon