Vous êtes ici

Jardin de la Méridienne

A Lieusaint, Seine-et-Marne, une dense occupation protohistorique sous la ZAC de la Pyramide.

Dans la partie sud de la zone, quelques structures dont un bâtiment sur poteaux et deux puits peu profonds ont été repérés, mêlés à des vestiges plus tardifs. Ces éléments sont attribuables au XIe siècle avant notre ère, s'inscrivant ainsi dans la culture dite « Rhin-Suisse-France orientale », soit le Bronze final IIb-IIIa. Les puits, initiant en cela les mises en oeuvre constatées pour les périodes suivantes, sont installés au sein de dépressions aménagées de pierres. Leur profondeur n'atteint même pas 2 m. Les pollens recueillis permettent de restituer un environnement fortement boisé, composé d'une chênaie mixte à tilleuls encore peu défrichée.

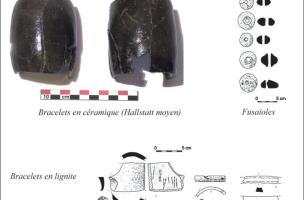

La phase suivante est illustrée par un vaste habitat de la fin du premier âge du Fer (VIe siècle avant J.-C.), implanté en bordure immédiate du ru. Ces vestiges ne correspondent cependant qu'à une partie d'un ensemble probablement beaucoup plus vaste, qui paraît s'organiser le long du cours d'eau. De grands bâtiments sur poteaux, de nombreux greniers surélevés, mais aussi des puits évoquent une population assez importante, largement tournée vers l'élevage et l'agriculture. À ce titre, les analyses polliniques réalisées mettent en évidence un fort déboisement lié aux pratiques agricoles, particulièrement à la céréaliculture. Quoique cet habitat soit majoritairement datable du VIe siècle avant notre ère, il semble qu'une première phase d'occupation, peut-être la période de fondation, soit attribuable au Hallstatt D1-D2, comme tendent à l'impliquer la paire de brassards tonnelets en céramique et les quelques vases retrouvés au fond de l'un des puits.

À l'issue de cette phase, le secteur paraît connaître une nette déprise, aucune occupation n'ayant été reconnue pour la période comprise entre le début du Ve siècle avant J.-C. et le IIe siècle avant J.-C., soit durant trois siècles. Une petite ferme gauloise, implantée sur les vestiges antérieurs, témoigne de la réoccupation de la zone. Un enclos carré, matérialisé par des fossés, abrite alors quelques bâtiments carrés sur poteaux, associés à de petits greniers et à un puits. Ce dernier est installé au centre d'une zone excavée et empierrée. Une cloison de bois a été implantée au milieu du IIe siècle avant J.-C. et des piquets de chêne, soigneusement équarris, retenaient des planches de même matériau. À la fin du IIe ou au début du Ier siècle avant J.-C., la ferme est agrandie. L'enclos carré devient rectangulaire, et sa limite sud devient la délimitation centrale d'un espace cloisonné.

À environ 200 m au sud-ouest, un autre établissement est alors implanté. Un grand bâtiment à pans coupés, associé à quelques fosses et puits, annonce alors le développement d'une occupation plus vaste. L'un des puits mis en place à cette époque recelait encore un cuvelage de chêne de très belle facture.

Au cours du Ier siècle avant J.-C., d'autres grands bâtiments à pans coupés sont mis en place, délimités par un enclos trapézoïdal au sein duquel ils sont associés à une série de greniers surélevés. À cheval sur la limite nord de l'enclos, une vaste zone est alors excavée et empierrée. Elle semble avoir été délimitée par une palissade sur sablière basse et par un talus constitué des matériaux extraits. Au sein de cet espace de fonction indéterminée, des puits courts, mais aussi des trous de poteau ont été reconnus. On remarque notamment, parmi ces vestiges, la présence d'un fragment de torque torsadé du Ve siècle avant J.-C. et d'un anneau de suspension d'épée du IVe siècle avant J.-C., éléments probablement issus de sépultures perturbées à l'époque. Contigu à l'angle sud-ouest de l'enclos, un autre espace est délimité par des fossés. Il regroupe des bâtiments de faible superficie, correspondant à des greniers et à de probables annexes.

Cette ferme est abandonnée vers le milieu du Ier siècle avant notre ère. Une autre prend alors le relais, quelques dizaines de mètres au sud-ouest. Seuls deux bâtiments sur poteaux et quelques greniers sont ainsi délimités par un enclos carré, dont les faces nord et est sont largement ouvertes. Dans la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C., toutes les occupations antérieures ayant été abandonnées, une nouvelle trame se met en place. Si les bâtiments s'inscrivent toujours dans les mêmes traditions architecturales, les plans à pans coupés sont associés à des plans nettement rectangulaires. Mais la véritable rupture tient surtout à la manière d'occuper le territoire : les établissements ne sont plus circonscrits au sein d'enclos fermés, mais inscrits dans une trame parcellaire beaucoup plus vaste.

Enfin, de l'époque romaine ne témoigne sur ces parcelles que la trame de fossés parcellaires. Ces éléments sont à l'évidence à rapprocher de la villa voisine, située quelques centaines de mètres plus à l'est (cf. Lieusaint, ZAC de la Pyramide, Lots E et F).