Vous êtes ici

Néandertal à l'est d'Amiens

Deux installations néandertaliennes à Corbie (Somme).

En 1997, lors des fouilles conduites à Corbie, une ville située à 20 km à l'est d'Amiens, les préhistoriens avaient découvert les restes osseux d'animaux vivant il y a 150 000 ans. En 2012, les diagnostics archéologiques se tenant à proximité de ces anciennes fouilles ont révélé des sols du début de la dernière période glaciaire, entre 110 000 ans et 68 000 ans, correspondant à la fin du Paléolithique moyen. Et dans ceux-ci, quelques outils en silex taillés par l'homme de Neandertal ont été découverts. En 2012, la fouille du site 23 au lieu-dit les Fourneaux a eu pour objectif de mettre au jour les premiers niveaux préhistoriques avec de la faune et les couches plus récentes dans lesquelles avaient été abandonnés les outils.

Le relevé au théodolite permet de procéder au démontage des pièces lithiques en temps réel.

Les Fourneaux, site 23, Corbie (Somme), 2013.

Les Fourneaux, site 23, Corbie (Somme), 2013.

L'apport des disciplines scientifiques

Le préhistorien en charge d'une fouille doit s'entourer de plusieurs scientifiques, spécialistes de différentes disciplines, afin de cerner l'activité de l'homme dans son environnement. La compréhension de la formation des sols préhistoriques ou de leur disparition (taphonomie) en fonction de l'évolution du paysage est l'affaire du géomorphologue.

Une série d'études naturalistes (malacologie : étude des coquillages), du couvert végétal (palynologie : étude des pollens ; carpologie : étude des graines), des espèces animales (archéozoologie) appréhende, quant à elles, l'environnement pour cerner l'interaction de l'homme avec son biotope.

Enfin, la principale découverte témoignant de l'activité de l'homme au Paléolithique moyen étant le silex taillé, le paléolithicien (spécialiste des outils en pierre) s'emploie à comprendre les techniques de fabrication des outils, voire leur fonction à travers leurs traces d'utilisation (tracéologie).

Les niveaux les plus anciens

Les sols les plus anciens découverts sur le site 23, datés entre 200 000 ans et 150 000 ans, n'ont quasiment livré aucun vestige.

Le Weichsélien et les sols gris-forestiers

La période suivante, dénommée le Weichsélien, correspond au début de la dernière période glaciaire ; elle est au coeur de la fouille archéologique du site 23 de Corbie. Le Weichsélien commence vers 115 000 ans et se termine vers 10 000 ans avec l'arrivée de notre période tempérée, l'Holocène. La majeure partie des niveaux découverts et ayant livré des artefacts remontent aux premières phases du Weichsélien, entre 100 000 et 68 000 ans.

Le froid est arrivé progressivement, avec des phases plus ou moins clémentes, les interstades. Ces variations du début glaciaire ont engendré la formation de sols distincts. Toutefois des phases extrêmement érosives, vers 85 000 ans et 75 000 ans, ont le plus souvent démantelé les sols précédents. Dès lors, il est extrêmement rare d'avoir une stratigraphie complète.

Ainsi, la première formation weichsélienne, le sol de Bettencourt, qui se développe entre 105 000 et 90 000 ans, est-il un sol gris-forestier généralement absent des stratigraphies, car totalement lessivé par l'interstade suivant. À Corbie, il a été exceptionnellement préservé. Un second stade clément, qui débute vers 80 000 ans, engendre un autre sol de type gris-forestier.

Ces sols se sont formés en contexte de climat froid. Le paysage est alors singulièrement différent : il faut s'imaginer la Manche comme un fleuve dont les affluents sont la Seine, la Somme, le Rhin et la Tamise ; la côte « picarde » n'existe pas en raison du retrait de la mer du Nord.

La région se couvre d'une forêt boréale composée de bouleaux et de pins, avec déjà des herbacées, généralement associées à un environnement steppique. Les animaux les plus représentatifs de cet espace glacé sont le cheval, le mégacéros (cerf géant) et l'auroch. Neandertal est le seul représentant de l'espèce humaine en Europe.

Des silex taillés

Des Néandertaliens sont venus à Corbie pour se fabriquer des outils, comme en témoignent les silex retrouvés dans un des sols du Weichsélien. On note la fabrication d'éclats à dos pouvant être assimilés à de petits couteaux avec un manche en cortex (sorte de croûte autour du silex). Un nucléus (bloc de silex ayant servi à produire des éclats) montre également le négatif d'une pointe, laquelle n'a pas été retrouvée, soit parce qu'elle a été emportée par les artisans, soit parce qu'elle a été enfouie en dehors de la zone de fouille.

Les sols steppiques

Après les périodes d'alternance de phases clémentes, le climat de plus en plus froid modifie progressivement le paysage, donnant aux sols une apparence différente. Ainsi, vers 70 000 ans, la Picardie est-elle une steppe. Le paysage est composé de graminées, où subsistent quelques bouleaux ; les hivers sont très rudes, le gel pouvant descendre jusqu'à une profondeur de deux mètres.

Toutefois, les hommes de Néandertal ont continué à fréquenter le site, s'étant adaptés à la nouvelle faune parcourant la steppe, le renne et le mammouth. Quelques éclats de silex appelés « Levallois » et des pointes ont été trouvés dans ce niveau.

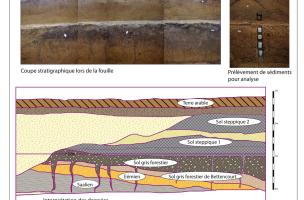

Une stratigraphie complète

Malgré son étroitesse et son peu de profondeur, la fouille du site des Fourneaux a dévoilé une stratigraphie complète du début du dernier âge glaciaire, avec la série des deux sols gris-forestiers et de trois sols steppiques, fait assez rare pour être noté. Des niveaux encore plus anciens datant de l'avant-dernière phase glaciaire ont également été mis au jour. La stratigraphie montre donc des sols rarement conservés. Même si certains n'ont révélé aucun artefact, ils permettent tous d'affiner les connaissances géologiques régionales. Un autre apport concerne la capacité d'adaptation de Néandertal à des biotopes différents pendant le Paléolithique moyen. Il s'est ainsi arrêté à Corbie plusieurs fois, probablement en raison de la présence de blocs de silex dans la craie des talus.