Vous êtes ici

Un site du haut Moyen Âge et une occupation mésolithique à Pontarlier

À Pontarlier (Doubs), l'Inrap a mis au jour une occupation mésolithique (9600 à 5500 ans avant notre ère) et un site du haut Moyen Âge (Ve-XIe siècle) entièrement conservé, une découverte majeure pour la compréhension de la dynamique de l'habitat rural médiéval.

À Pontarlier (Doubs), l'Inrap a mené une fouille archéologique préventive sur le site des Gravilliers, dans le cadre de l'aménagement d'un parc d'activités économiques du Grand Pontarlier. Un diagnostic archéologique réalisé en 2011 avait déjà révélé un site du premier Moyen Âge et une occupation mésolithique (9600 à 5500 ans avant notre ère) qui avait livré les plus anciens indices d'occupation humaine connus à Pontarlier. Une première fouille, en 2015, avait amplement confirmé les résultats du diagnostic.

L’une des particularités du site moyenâgeux des Gravilliers est de se situer en totalité dans l’emprise du projet d’aménagement, permettant une vision exhaustive de l’ensemble, fait exceptionnel dans le cadre de fouilles préventives. La portée scientifique des recherches effectuées sur le site est considérable pour la compréhension de la dynamique de l'habitat rural médiéval et devrait constituer une référence pour l'est de la Gaule. Les résultats de la fouille seront précisés lors de la phase d'étude en 2020-2021.

Un vaste habitat rural du premier Moyen Âge

Les premiers éléments de datation indiquent une fondation de l’ensemble au cours de l’époque mérovingienne (Ve -VIIIe siècle). Plusieurs habitations se déploient sur environ 8 hectares pendant une période relativement courte (moins de 200 ans environ). Les vestiges sont principalement des trous de poteau, témoins d’anciens édifices domestiques et agricoles, mais aussi de petits bâtiments excavés, pouvant être des annexes de l’habitat ou des structures de stockage. Mesurant entre 200 et 300 m2, les bâtiments sur poteaux sont imposants et suivent des plans jusqu’alors peu documentés. Les comparaisons les plus pertinentes se situent en Suisse alémanique et en Allemagne (Forêt Noire, Bavière). Des tombes contemporaines de cette occupation, isolées ou en petits groupes, sont disséminées autour des bâtiments. Jusqu’ici, une soixantaine de sépultures, de tous âges, ont été mises au jour.

L’activité économique principale du site semble être l’élevage : en témoigne une vaste zone de boucherie identifiée en contre-bas du site auprès d’une source aménagée. Ce secteur a livré sur près de 600 m2 de nombreux ossements, principalement de bœufs et de chevaux. Fait rare, de nombreux éléments en bois sont conservés dans cette zone. Parmi eux, les traces du tronc d’arbre évidé, servant à capter la source. Il faudra attendre l’exploration de la totalité du terrain pour comprendre le développement, l’organisation et surtout le statut de cet établissement, de sa fondation à son abandon. L’organisation orthonormée de l’ensemble et le resserrement des bâtiments, semblent contredire l’hypothèse selon laquelle il s’agirait d’un simple village.

Sur les traces des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique

Durant le Mésolithique, des populations nomades, derniers représentants des chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Ouest, ont occupé le secteur des Gravilliers. Une nette amélioration des conditions climatiques, faisant suite à la dernière glaciation, favorise le développement du couvert forestier sur le massif du Jura. Le noisetier remplace progressivement le pin et le bouleau, avant l'installation de la chênaie mixte. La faune forestière (cerf, aurochs, sanglier, chevreuil...) y règne en maître, accompagnée par les espèces carnivores (loup, lynx, ours brun...). L'homme s'adapte à ces espaces et adopte l'arc comme arme de chasse.

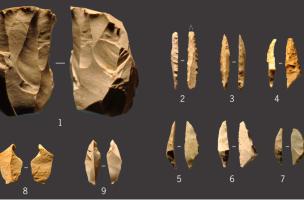

À Pontarlier, cette période est représentée par du matériel en silex (outillage et déchets de taille) abandonné par les Mésolithiques. L’essentiel de ces restes témoigne d’activités de taille qui relèvent de la fabrication d’armatures microlithiques (petits éléments retouchés, de forme géométrique, fixés sur les hampes de flèches en pointe et en barbelure). Ces armatures sont des marqueurs culturels, c’est-à-dire que leur type va varier selon les périodes et les cultures. Ainsi, les restes retrouvés permettent de dire que le site est occupé durant toute la durée du Mésolithique entre 9600 et 6000 avant notre ère.

Dans cet intervalle, plusieurs phases se distinguent. Si le site est fréquenté de façon discrète au début de la période, l’occupation semble s’intensifier pendant la seconde moitié du Premier Mésolithique, entre 8500 et 7400 avant notre ère. Deux datations obtenues sur coquilles de noisette carbonisées confirment ces observations avec une première située entre 8353 et 8278 et une seconde entre 7498 et 7323 avant notre ère. Les types d’armatures dominants sont alors les triangles scalènes et les pointes de Sauveterre. Ces éléments, qui traduisent des influences culturelles méridionales (culture du Sauveterrien), se rencontrent également à la même période sur les gisements situés en bordure du Jura (à Ruffey-sur-Seille ou à Dammartin-Marpain, par exemple). Pour la fabrication de ces armatures, les tailleurs semblent privilégier l’utilisation de silex locaux présents dans un rayon de 10 km autour de Pontarlier, ainsi que des matériaux plus lointains provenant notamment du plateau lémanique.

Les chasseurs du Second Mésolithique

A ces groupes sauveterriens vont succéder les chasseurs du Second Mésolithique, qui occupent le site entre 7500 et 6000 avant notre ère. Ces groupent modifient leurs techniques de taille et adoptent une méthode de débitage des lamelles par percussion indirecte (qui s’oppose à la percussion directe utilisée durant la phase précédente). Les lamelles sont transformées en armatures caractéristiques de forme trapézoïdale. Une partie de ces lamelles vont également être aménagées de plusieurs encoches, destinées notamment à la régularisation des hampes de flèche (lamelles dites « Montbani »). Ces changements techniques semblent s’accompagner d’une modification dans les stratégies d’approvisionnement avec une utilisation majoritaire de silex provenant de la bordure du premier plateau jurassien, les affleurements les plus proches se trouvant dans la vallée de la Loue. Globalement, la nature des vestiges évoque une multitude d’occupations courtes qui se succèdent au même endroit sur un intervalle de temps relativement long. Ce type d’occupation peut en partie s’expliquer par la position stratégique du site, à la fois situé au débouché du décrochement de Pontarlier (axe de passage majeur qui permet de traverser le massif du Jura d’ouest en est) et en bordure de la vaste zone humide de la Chaux d’Arlier qui pouvait constituer un secteur de chasse privilégié. Le passage au Néolithique et au mode de de vie d’agriculteur-éleveur semble marquer l’abandon du site.

Prescription et contrôle scientifique : Service régional de l’Archéologie, Drac Franche-Comté

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Michiel Gazenbeek, Inrap

Responsable du secteur mésolithique : Jean-Baptiste Lajoux, Inrap

Fouille manuelle du niveau mésolithique (locus 3)

J.-B. Lajoux, Inrap