Vous êtes ici

Une nouvelle vision du terroir de Méaulte à travers l’archéologie (Somme)

À Méaulte et Bécordel-Bécourt, sur la zone d'activités du pays du Coquelicot, les archéologues de l'Inrap ont mis au jour des vestiges néolithiques, gaulois et gallo-romains, parmi lesquels des sépultures et une villa romaine. Lydie Bondiau (Inrap) et Colette Swinnen (Inrap) reviendront sur les résultats de cette fouille d'un secteur mal connu du département de la Somme, ce samedi 23 mars lors d'une conférence.

La partie nord-est du département de la Somme est mal connue sur le plan archéologique car peu soumisse à la pression des aménagements. Les différentes opérations de fouille livrent une vision inédite de ce secteur grâce aux superficies étudiées et aux périodes chronologiques variées qui sont rencontrées.

Vue aérienne du site de la fouille archéologique de Méaulte.

© Maxence Toubin (drone), Inrap

Les premières traces d’occupation

Les occupations du Néolithique et de l’âge du Bronze constituent une découverte peu commune pour ce secteur de la Picardie. Protégés par des colluvions, des fosses et de trous de poteau ont livré des plans des constructions en bois sur poteaux correspondant à un habitat. Des céramiques et des outils en silex taillé retrouvés dans les comblements des structures confirment une implantation pérenne dès ces périodes. De nombreux pesons de métiers à tisser démontrent une activité textile dès le Néolithique final. Certaines pièces rares de l’âge du Bronze ne trouvent de comparaison qu’en Angleterre et suggèrent des relations outre-Manche.

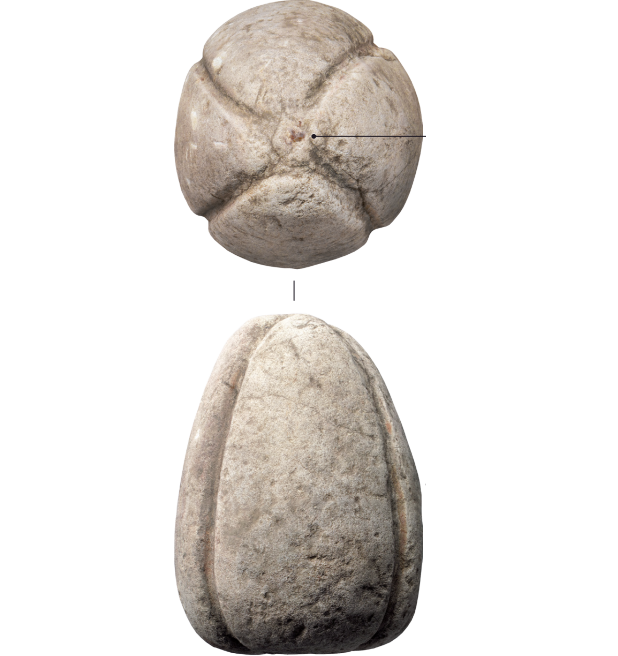

Pesons provenant de l'un des sites du Néolithique ; poids en céramique servant à tendre, sur le métier à tisser, les fils de trame verticaux (10 à 11 cm de haut)

© S. Lancelot/Inrap.

Soixante mètres plus à l’ouest, sur un léger promontoire de craie, vient s’installer un monument funéraire de 9 m de diamètre daté du premier âge du Fer. Une nécropole laténienne de six tombes datées de La Tène C2/D1 a été découverte à proximité. Elle est contemporaine d’une autre nécropole fouillée en 2005 sur la plateforme aéro-industrielle. Les tombes à incinération ont été découvertes le long d’un fossé (d’enclos ?), creusées dans la craie. Des vases accompagnent les défunts dans leur tombe avec quelques offrandes animales.

Vue de la tombe 939.

Une ferme romaine bien équipée

Une ferme romaine s’installe au Ier s après J.-C. sur un versant exposé au nord. L’établissement est ceinturé par un fossé. En son sein, des fossés de petits gabarits délimitent des espaces construits (greniers, grange), des zones dépotoirs et des aires de pacage. Trois états successifs ont été mis en évidence, avec un agrandissement de la superficie de la ferme à chaque fois. Dans le dernier état, l’usage de blocs de craie pour les maçonneries est attesté. Le long du fossé bordier sud, une construction sur poteaux domine l’ensemble de l’exploitation. Une cave maçonnée y est intégrée.

Dans la cour située sur le devant de la demeure, des fours culinaires en batterie côtoient des fosses dépotoirs. A l’extérieur de l’enclos, une batterie de structures de combustion qui a servi à produire du charbon de bois occupe l’espace méridional. Deux fours culinaires de plus grandes dimensions prennent place à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos. Ils ont subi plusieurs phases de réfections avec des soles de tessons superposées, confirmant ainsi leurs utilisations sur une longue période.

Un poids ou contrepoids en grès témoigne d’une activité de chaudronnerie.

Une étonnante sépulture isolée du IVe siècle

Une inhumation datée du IVe siècle a été mise au jour dans la cour de la ferme romaine. Creusée dans les niveaux dépotoirs recouvrant la cour, cette tombe est isolée. La découverte d’inhumations tardives n’est pas rare, mais il s’agit en général de petites nécropoles de 10 à 15 tombes regroupées en bordure d’un axe de circulation. Ce n’est pas ce cas ici. L’unique sépulture contient un individu, probablement de sexe féminin, enseveli dans un cercueil en bois (les clous de coffrage en sont la preuve) avec un collier de perles de verre autour du cou, deux bracelets au bras gauche (l’un torsadé en jais, l’autre en bronze), une bague et un vase posé à ses pieds.

Le mobilier de la tombe, ensemble de perles en jais.

Le premier four de potier romain au nord de Samarobriva

La découverte d’un four de potier de la fin du Ier s-IIe siècle après J.-C. en périphérie de l’occupation principale est la seconde surprise de cette fouille. Le four de potier est situé, dans l’emprise de fouille du site Néolithique/Bronze. Il est positionné dans un espace délimité par un petit enclos fossoyé de forme quadrangulaire. Le four est simple, creusé dans le limon et muni de deux fosses de travail attenantes. Des vases ont été retrouvés sur le plateau (sole), d’autres ont été jetés dans les fosses adjacentes (témoins d’une dernière cuisson ?).

Contemporain de l’occupation de la ferme, il a servi à produire des céramiques communes. L’identification de la production permettra à terme de la comparer avec la céramique recueillie sur d’autres fouilles pour en préciser la chronologie (des prélèvements en vue d’une datation archéomagnétique ont été réalisés). Cette découverte constitue un nouveau maillon dans la chaine de connaissances des aires de production et de diffusion des fours de potiers et ainsi de mieux connaître les relations commerciales qui existaient entre la capitale de cité ambienne (Amiens) et les zones rurales environnantes.

Un camp militaire de la première guerre mondiale

Les vestiges de plusieurs constructions (maisons enterrées) ont été découverts alignés le long d’un axe de circulation menant à Albert. Ce camp de repos, connu par les archives conservées à l’Historial de Péronne, était positionné à l’arrière des lignes de front, à proximité de l’aérodrome d’Albert/Méaulte situé sous l’actuelle usine Stelia. Plusieurs fosses attenantes ont servi de dépotoirs, d’autres comportent des traces de cuvelage en bois (latrines ?). Le nombre important d’impacts d’obus, ainsi que les cafuts retrouvés prouvent que cette position de repli a fait l’objet de nombreuses attaques aériennes.

Recherches archéologiques : Inrap

Prescription et contrôle scientifique : Service régional de l’Archéologie, Drac Hauts-de-France

Responsable scientifique : Lydie Blondiau, Inrap