Vous êtes ici

Une ville routière antique et altomédiévale à Arcy-Sainte-Restitue (Aisne)

L'Inrap a fouillé une agglomération antique et altomédiévale installée en bordure de la voie romaine reliant Soissons à Fère-en-Tardenois. Si les bâtiments antiques en dur ont été arasés, le site a livré des vestiges remarquablement bien conservés de la voie, ainsi qu'un four domestique et un séchoir à grain dans un secteur d'artisans.

La fouille d’Arcy-Sainte-Restitue, menée sur 13 000 m2 précède l’aménagement d’une unité de méthanisation. Le lieu n’est pas inconnu grâce à plusieurs fouilles et observations archéologiques anciennes – notamment la découverte d’un cimetière d’époque mérovingienne - et par les prospections de René Parent qui avait détecté la présence des vestiges antiques à l’emplacement du projet dès 1963. La fouille n’a néanmoins concerné qu’une infime partie du site mis au jour au diagnostic, non sans révéler quelques surprises.

Une agglomération routière antique

Cette occupation est caractéristique des agglomérations routières que l’on observe le long des axes d’échange tout au long de l’Antiquité. Née d’une petite installation rurale gauloise, elle se développe dès le Haut-Empire et semble à son apogée dans les années 250 après J.-C. et au-delà. À l’image des exemples connus ailleurs, elle s’organise de manière très hiérarchisée le long de deux voies d’accès.

Les voies antiques

Dans le cas d’Arcy-Sainte-Restitue, ce sont deux voies qui définissent l’organisation de l’occupation. La voie principale Soissons - Fère-en-Tardenois appelée « Chemin de Chatillon » n’a pas été effleurée mais longe à l’est et oriente l’établissement. Dans la partie sud-est de l’emprise, elle se greffe en carrefour sur une voie d’importance secondaire qui descend vers le sud-ouest en direction du bourg actuel d’Arcy-Saint-Restitue, et de part et d’autre de laquelle se développe l’agglomération. Remarquablement bien conservée, la voie est dissociée des habitations par un large mur parapet parementé, de facture soignée, construit en larges moellons de calcaire et de grès.

Tronçon du mur parapet isolant la voie de l’agglomération : côté visible.

© K. Libert, Inrap

Tronçon du mur parapet isolant la voie de l’agglomération : côté enterré, invisible.

© K. Libert, Inrap

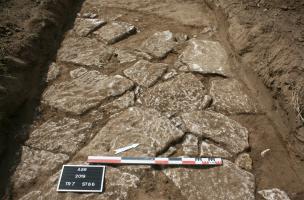

Tronçon de la voie antique dans laquelle sont visibles les ornières.

© K. Libert, Inrap

Comme la grande majorité des voies romaines qui n’étaient pas empierrées, elle est constituée d’une succession de niveaux rapportés et compactés, dans lesquels on peut observer des ornières. Elle semble, d’après le rare mobilier mis au jour au contact de la bande de roulement, perdurer jusqu’au Moyen Âge au moins.

Des bâtiments d’habitation en dur

La partie centrale de l’agglomération est située au bas du versant. Elle s’installe dans une large cuvette dépressionnaire et sur un léger replat, et regroupe sur une large bande nord-sud, plusieurs bâtiments maçonnés arasés. Contrairement aux structures plus légères situées sur la pente du versant, les bâtiments sont ancrés sur de solides fondations et murs de calcaire et de grès. Leur plan rectangulaire est subdivisé par des cloisons qui distribuaient probablement les fonctions des pièces. Les aménagements intérieurs – notamment un four mis au jour dans le bâtiment A - auraient sans doute permis de déterminer le secteur d’activité auquel ils appartenaient (habitation, atelier…).

Vue générale du bâtiment A dégagé lors du diagnostic.

© K. Libert, Inrap

Il est probable que des ruelles ou des places, parfois soigneusement aménagées, aient couru entre les maisons. Une portion de pavage en larges dalles de calcaire a été partiellement dégagée lors du diagnostic.

Le versant, à l’ouest de la voie principale, est occupé par des installations plus légères sur poteaux ou semi-enterrées et de très nombreuses fosses, qui ont fait l’objet de la fouille de 2020.

Un village du haut Moyen âge

La fouille s’est concentrée sur la partie sud-ouest de la zone diagnostiquée. Cette zone, peu explorée au cours du diagnostic, a ménagé de nombreuses surprises avec la découverte d’une occupation mérovingienne reprenant tout ou partie de l’agglomération antique.

Cette phase est représentée par plusieurs installations essentiellement excavées comme de nombreuses fosses, silos, fours, bâtiments sur poteaux, fonds de cabanes et autres équipements rattachés au monde agricole.

De riches artisans ?

Il est à ce stade impossible d’établir avec certitude la persistance de certaines habitations antiques mais un seul grand bâtiment sur poteaux est attesté pour cette période.

Huit bâtiments semi-excavés occupent le secteur central de la fouille, moins dense et probablement destiné à l’artisanat. Ces petites constructions enterrées, généralement interprétées comme des ateliers, étaient souvent liées au travail de l’os ou du textile qui nécessitait une température et une humidité constante.

Vue aérienne d’un bâtiment à 9 poteaux mérovingiens.

© J. Féru, Inrap

Vue aérienne du fond de cabane 221.

© J. Féru, Inrap

Vue aérienne du fond de cabane 326.

© J. Féru, Inrap

De construction légère, les murs en clayonnage étaient recouverts de torchis et leur toit de chaume - plus rarement de tuiles - était soutenu par quatre ou six poteaux. Remarquablement conservé, l’un d’entre eux a livré des vases en céramique écrasés sur place et une monnaie en or.

Un four domestique, un séchoir à grain et des silos en batterie

Au milieu d’une multitude de trous de poteaux associés à des bâtiments légers et à de nombreuses fosses, deux structures se détachent par leur fonction et leur exceptionnel état de conservation.

Un four domestique, à demi creusé dans le sédiment sableux, a conservé la quasi intégralité de sa voute d’argile rubéfiée. L’aire de travail, à deux alvéoles, communique avec la chambre de chauffe par un alandier aménagé par de solides montants de grès. Une large sole circulaire basse, permettait de concentrer la chaleur pour la cuisson des aliments.

Vue aérienne du four domestique.

© J. Féru, Inrap

Vue de détail de l’alandier et de la sole du four domestique.

© P. Le-Guen, Inrap

Vue aérienne du séchoir à grain ou à viande.

© J. Féru, Inrap

Vers l’ouest, une imposante structure de combustion plus complexe pourrait s’apparenter à un séchoir à grain ou à viande. Elle est constituée d’une épaisse sole oblongue délimitée sur les longs côtés par plusieurs grosses dalles de grès posées de champ et des moellons calcaires. En avant de la sole, vers l’est, deux fosses de travail en permettaient l’accès.

L’ensemble était vraisemblablement couvert d’une charpente massive soutenue par deux rangées de quatre poteaux porteurs complétées par deux poteaux faîtiers. L’une des fosses de travail a livré une paire de forces (ciseaux à laine) en fer.

Le stockage, de céréales notamment, se faisait dans des silos excavés de petit à moyen volume, qui semblent organisés en batterie et dans des petits celliers rectangulaires enterrés dont deux ont été fouillés.

Une seule sépulture très mal conservée a été mise au jour au milieu des fonds de cabanes, à proximité d’une structure en pierre indéterminée et en grosse partie détruite. Il s’agit d’une sépulture à inhumation orientée ouest-est, contenant un sujet adulte. Seuls le crâne, la mandibule et les deux humérus sont conservés en raison d’un sédiment acide.

Petit silo tronconique.

© K. Libert, Inrap

Cellier rectangulaire excavé.

© C. Poirier, Inrap

Sépulture à inhumation d’un sujet adulte.

© E. Pinard, Inrap

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Hauts-de-France)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Karin Libert, Inrap